【典型病例】人工肝治疗慢性乙型病毒性肝炎一例

发布时间:2019-05-13

患者情况

李某,男,32岁。因“皮肤巩膜黄染22 天”就诊,无明显诱因出现皮肤巩膜黄染,伴有瘙痒,食欲减退,感腹胀,恶心,无呕吐,小便色深,为进一步治疗收入院。

既往史:诊断乙型病毒性肝炎9 年,曾抗病毒治疗(不规律后自行停药,具体不详)。

查体:神志清,计算力正常,皮肤巩膜黄染,有肝掌,无蜘蛛痣,心肺(- -),无腹痛,肝脾触诊未及,移动性浊音阴性,无扑翼样震颤。

检查

血常规: WBC:7.48×10^9 /L HB:158 g/L PLT:64×10^9 /L

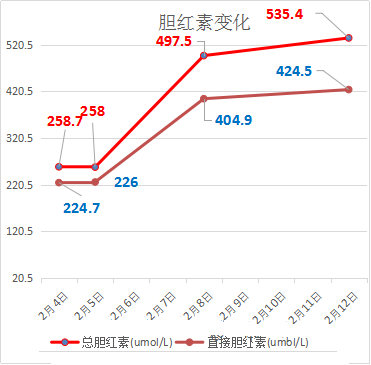

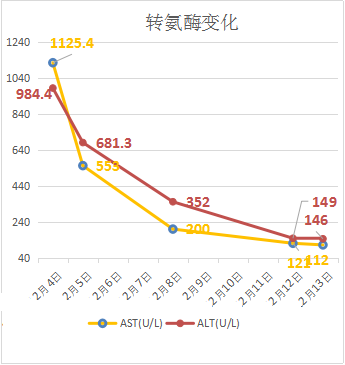

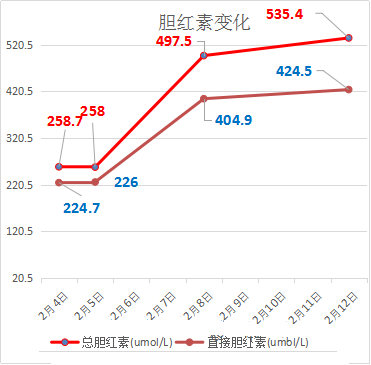

生化指标: ALT:1125.4U/L AST:984.0U/L TBIL:258.7μmol/L DBIL:224.7μmol/L Alb:26.3/L;血氨:25.56mmol/L,甘油三酯:3.58mmol/L,总胆固醇:3.41mmol/L

凝血功能: PT:12.7S 7s PTA:85.2% APTT:28s Fib:2.09g/L INR:1.09

辅助检查:HBsAg 2478 (+ +) HBeAg685 (+ +) HBcAb 0.008 (+ +) HBsAb 2 (- -) HBeAb2.6 (- -)HBV-DNA 3.42×10 4 Copies/mL 丙肝、甲肝、戊肝(- -)抗核抗体(- -)自免肝指标(- -)

CT显示:肝脏外形正常,被膜光滑,实质回声不均匀、增强,肝内胆管无扩张,未见异常血流信号,胆囊大小正常,壁厚9毫米,呈双边,胆总管无扩张,脾脏大小正常。提示:肝大、脂肪肝、肝囊肿、慢性胆囊炎

初步诊断

慢性乙型病毒性肝炎急性发作、肝细胞性黄疸

药物治疗

恩替卡韦、异甘草酸镁、还原性谷胱甘肽、熊去氧胆酸、二丁磺酸腺苷蛋氨酸

病情发展与演变

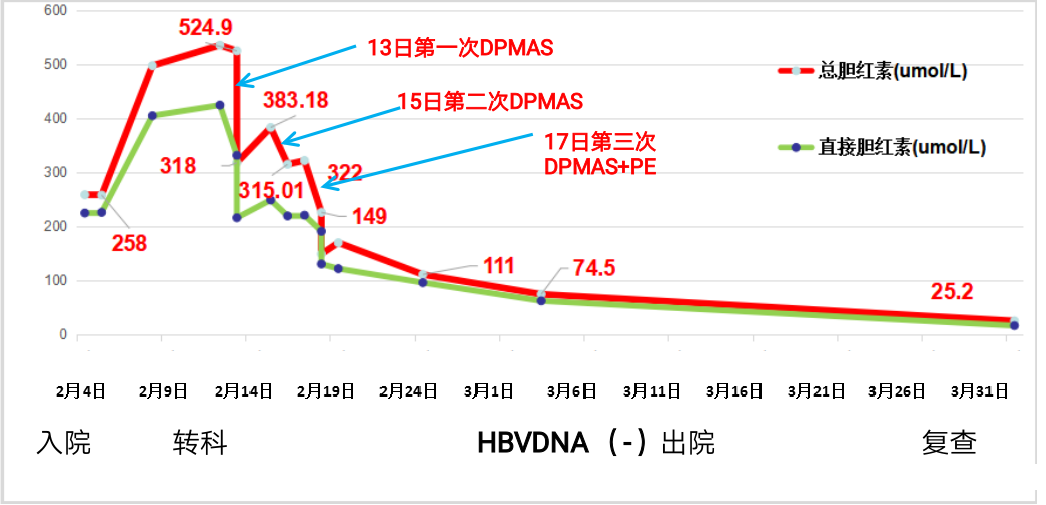

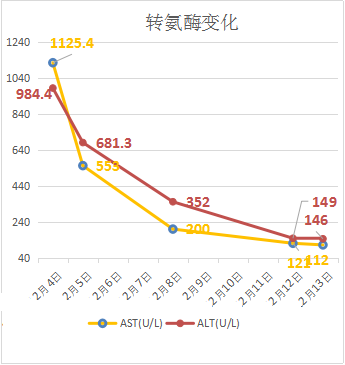

1、内科药物治疗后患者ALT、AST指标下降,TBIL、DBIL升高且出现胆酶分离现象提示预后险恶。

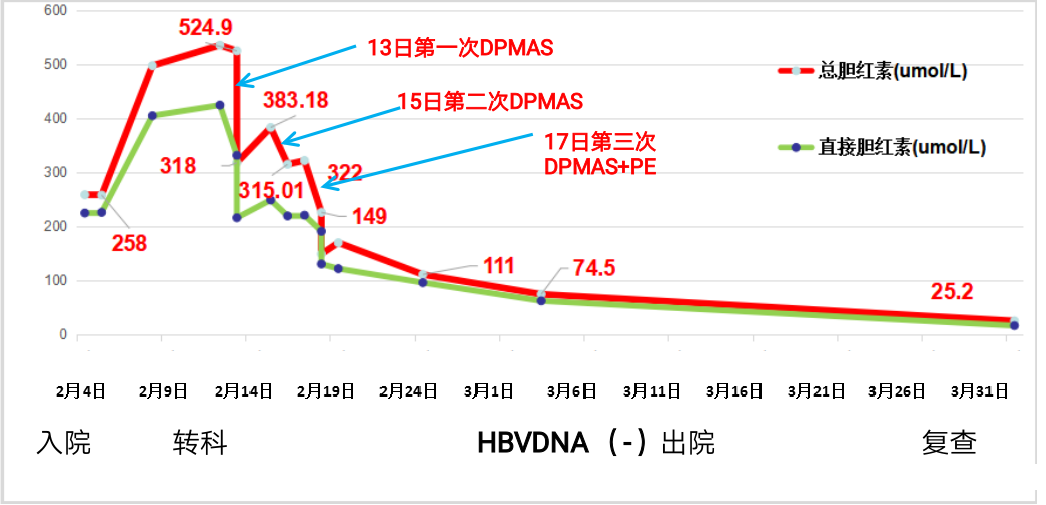

2、患者感腹胀,恶心,黄染及皮肤瘙痒症状进行性加重,为避免肝病重症化,协助扭转肝功能,遏制病程进展,12月13日转ICU科,拟行非生物人工肝治疗。

治疗过程及治疗结果

治疗体会

1、病因治疗是基础。

2、人工肝治疗不仅应用于肝衰竭,在出现肝衰竭倾向时应尽早开展,而且在肝衰竭的前、早、中期治疗效果更佳,可有效遏制肝病重症化。

3、针对患者不同的并发症,实现不同人工肝模式的联合应用,可达到效果加倍的目的。

4、个体化治疗及精准治疗、治疗模式的组合选择值得临床继续探索。

患者情况

李某,男,32岁。因“皮肤巩膜黄染22 天”就诊,无明显诱因出现皮肤巩膜黄染,伴有瘙痒,食欲减退,感腹胀,恶心,无呕吐,小便色深,为进一步治疗收入院。

既往史:诊断乙型病毒性肝炎9 年,曾抗病毒治疗(不规律后自行停药,具体不详)。

查体:神志清,计算力正常,皮肤巩膜黄染,有肝掌,无蜘蛛痣,心肺(- -),无腹痛,肝脾触诊未及,移动性浊音阴性,无扑翼样震颤。

检查

血常规: WBC:7.48×10^9 /L HB:158 g/L PLT:64×10^9 /L

生化指标: ALT:1125.4U/L AST:984.0U/L TBIL:258.7μmol/L DBIL:224.7μmol/L Alb:26.3/L;血氨:25.56mmol/L,甘油三酯:3.58mmol/L,总胆固醇:3.41mmol/L

凝血功能: PT:12.7S 7s PTA:85.2% APTT:28s Fib:2.09g/L INR:1.09

辅助检查:HBsAg 2478 (+ +) HBeAg685 (+ +) HBcAb 0.008 (+ +) HBsAb 2 (- -) HBeAb2.6 (- -)HBV-DNA 3.42×10 4 Copies/mL 丙肝、甲肝、戊肝(- -)抗核抗体(- -)自免肝指标(- -)

CT显示:肝脏外形正常,被膜光滑,实质回声不均匀、增强,肝内胆管无扩张,未见异常血流信号,胆囊大小正常,壁厚9毫米,呈双边,胆总管无扩张,脾脏大小正常。提示:肝大、脂肪肝、肝囊肿、慢性胆囊炎

初步诊断

慢性乙型病毒性肝炎急性发作、肝细胞性黄疸

药物治疗

恩替卡韦、异甘草酸镁、还原性谷胱甘肽、熊去氧胆酸、二丁磺酸腺苷蛋氨酸

病情发展与演变

1、内科药物治疗后患者ALT、AST指标下降,TBIL、DBIL升高且出现胆酶分离现象提示预后险恶。

2、患者感腹胀,恶心,黄染及皮肤瘙痒症状进行性加重,为避免肝病重症化,协助扭转肝功能,遏制病程进展,12月13日转ICU科,拟行非生物人工肝治疗。

治疗过程及治疗结果

治疗体会

1、病因治疗是基础。

2、人工肝治疗不仅应用于肝衰竭,在出现肝衰竭倾向时应尽早开展,而且在肝衰竭的前、早、中期治疗效果更佳,可有效遏制肝病重症化。

3、针对患者不同的并发症,实现不同人工肝模式的联合应用,可达到效果加倍的目的。

4、个体化治疗及精准治疗、治疗模式的组合选择值得临床继续探索。