“净”获新生,扬“帆”起航——PE联合DPMAS治疗乙型肝炎相关慢加急性肝衰竭病例分享

发布时间:2024-09-04

该病例来自于2024年度“千帆杯”疑难肝病诊疗思维训练营

01

病情介绍

患者:徐某,男,35岁,男。主诉:发现HBsAg阳性5年,乏力、纳差、目黄、尿黄1周

现病史:5年前行胆囊切除术前发现HBsAg阳性,自诉每年体检肝功能正常,HBVDNA阳性,未行抗病毒治疗;1周前患者劳累及感冒后出现四肢乏力,易疲倦劳累,休息后稍缓解,食纳减退,约平时1/3量,且餐后上腹部饱胀感明显,感厌油、恶心,干呕,频繁呃逆,尿色黄进行性加深,无发热、咳嗽、胸闷、气逼,无腹痛、腹泻,无皮肤瘙痒,无肝区不适等,于2023年12月13日至当地医院检查,发现肝功能重度损害(ALT2564μ/L、AST2293u/L、TBIL100μmol/L),予护肝、降酶、退黄治疗,症状无明显改善,为进一步治疗于12月16日转我院。此次起病以来,患者精神软,食纳差,睡眠一般,大便通畅,黄色软便,尿色黄,无尿频、尿急、尿痛,近期体重无明显改变。

既往史、个人史、家族史:2019年行胆囊切除术,无高血压、糖尿病等病史。无食物、药物过敏史。否认吸烟、饮酒嗜好。父母身体健康,否认肝炎、糖尿病、精神类疾病等家族史。

入院查体:生命体征平稳,神志清楚,皮肤巩膜深度黄染,未见肝掌、蜘蛛痣,心肺检查无明显异常,腹尚平软,无明显压痛及反跳痛,肝区叩击痛阳性,移动性浊音阳性,双下肢不水肿,扑翼样震颤未引出。

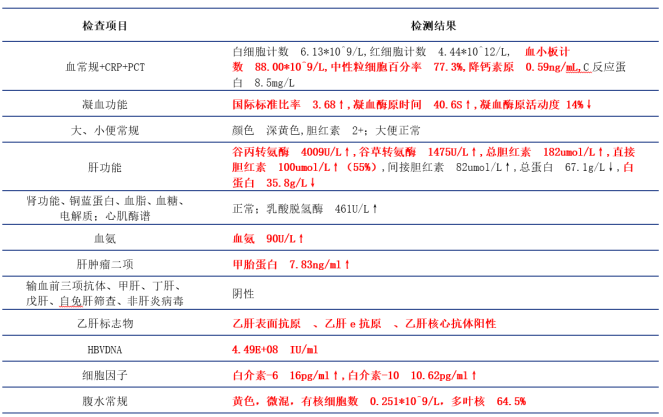

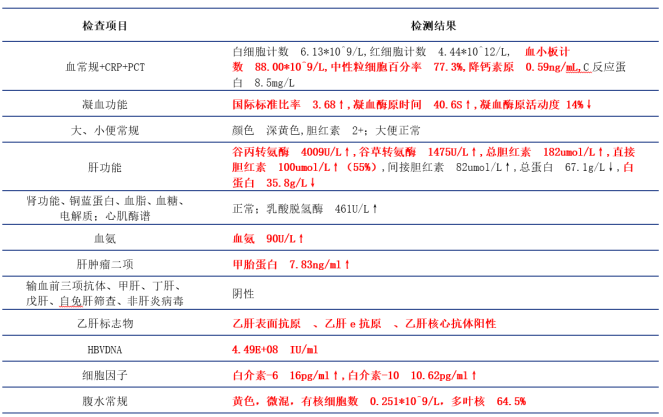

辅助检查:

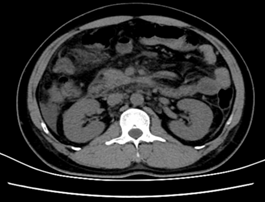

影像学检查:

(1)彩超腹水:肝周最大深度约13mm,下腹部最大深度约43mm。

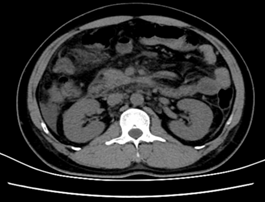

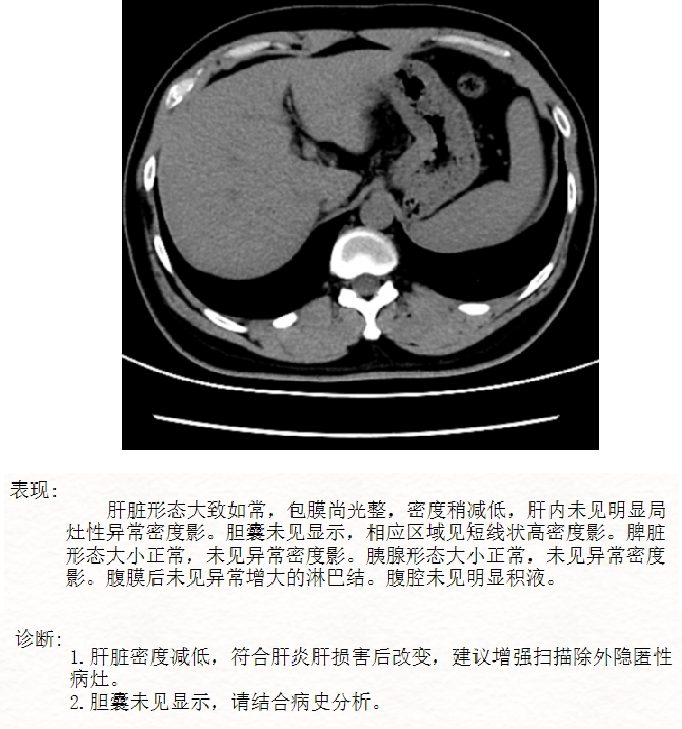

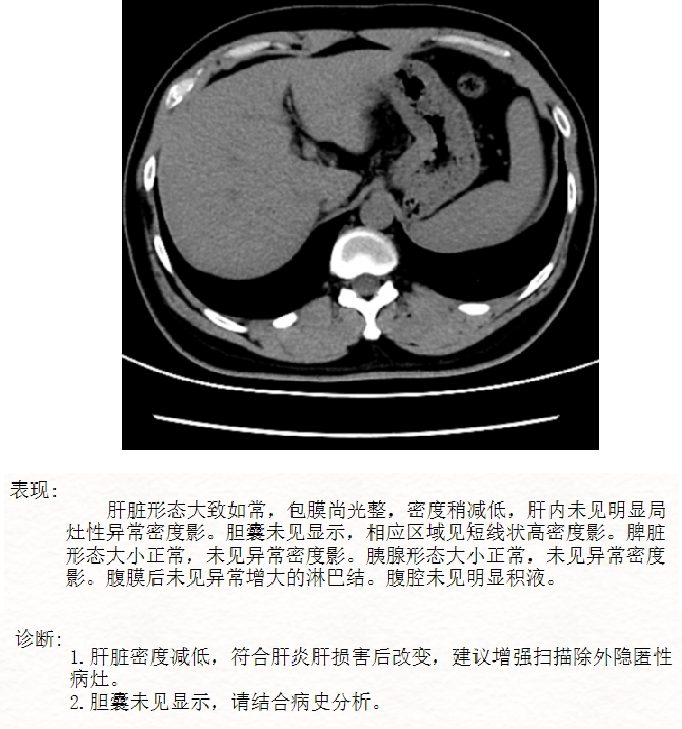

(2)胸部、上腹部及下腹部CT平扫:

Ø 两肺下叶部分肺不张伴双侧胸膜肥厚;

Ø 肝脏密度减低伴门周间隙水肿,符合肝衰竭表现;

Ø 胆囊未见显示,请结合临床病史考虑;

Ø 少量腹水,腹腔网膜增厚,双侧肾前筋膜增厚,不除外自发性腹膜炎。

02

诊治简介

临床诊断:

(1)慢加急性肝衰竭

(2)自发性腹膜炎

(3)凝血功能障碍

(4)腹水

(5)后天性胆囊缺失

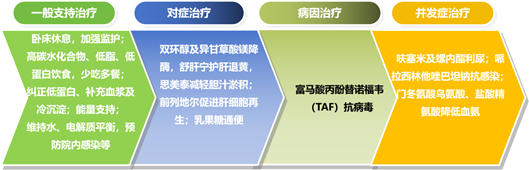

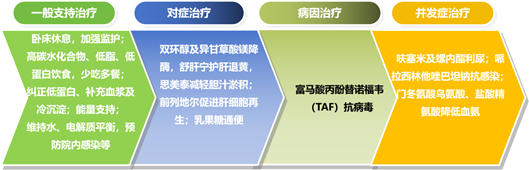

治疗方案——内科综合治疗:

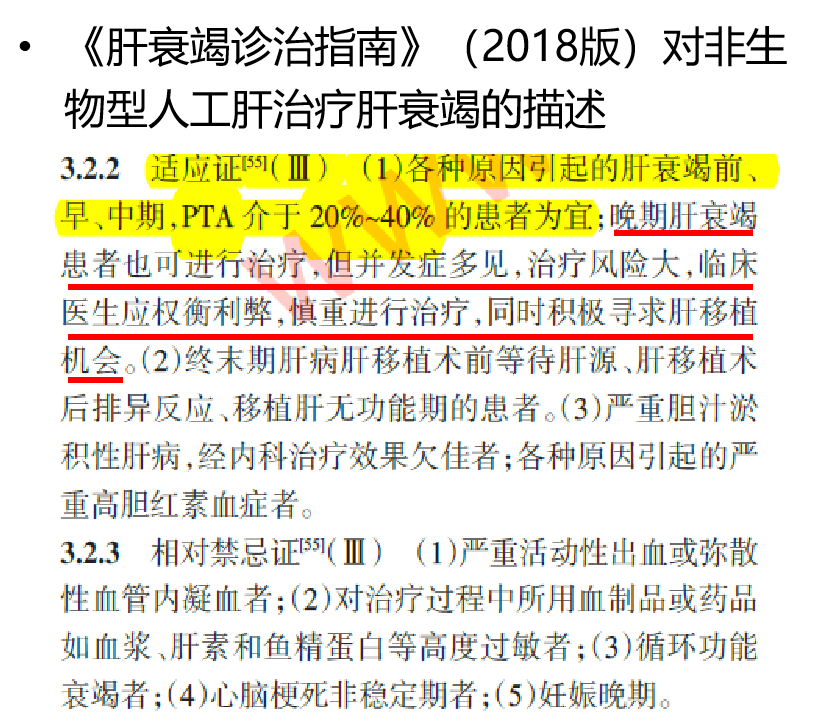

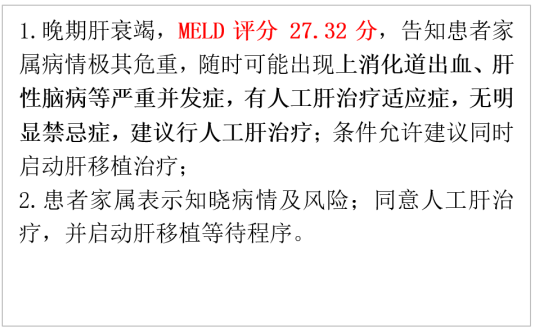

治疗方案——人工肝治疗:

诊疗经过:

(1) 2023.12.18患者出现嗜睡、行为异常、言语欠清,扑翼样震颤阳性;肝性脑病Ⅱ期(昏迷前期)

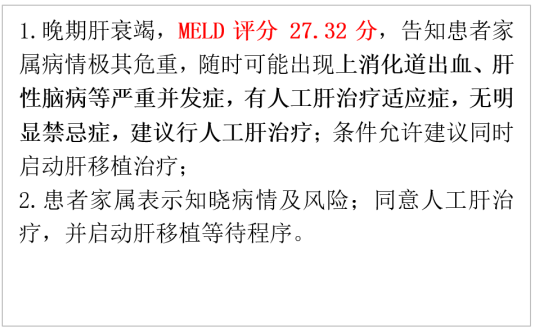

(2)MELD评分 29.79分

复查:

(1)血液分析:白细胞计数 5.84*109/L,血红蛋白 133.00g/L, 血小板计数 81.00*109/L↓,中性粒细胞百分率 68.60%;降钙素原 0.37ng/mL;

( 2)血氨 126μmol/L↑;

(3)肝功能:谷丙转氨酶 2252.8U/L↑,谷草转氨酶 1087.6U/L↑, 总胆红素 206.30μmol/L↑,直接胆红素108.80umol/L↑,间接胆红素 97.50μmol/L↑,总蛋白 59.9g/L↓,白蛋白 32.6g/L↓;肾功能及电解质正常;

(4)凝血酶原活动度 PTA 13%↓。

修正诊断:

(1)慢加急性肝衰竭 A型 晚期 乙型病毒性肝炎

(2)肝性脑病

(3)自发性腹膜炎

(4)凝血功能障碍

(5)腹腔积液

(6)后天性胆囊缺失

治疗:

(1)加用甘露醇25g,Q8H,复方氨基酸6AA注射液补充支链氨基酸,清洁灌肠及食醋保留灌肠。

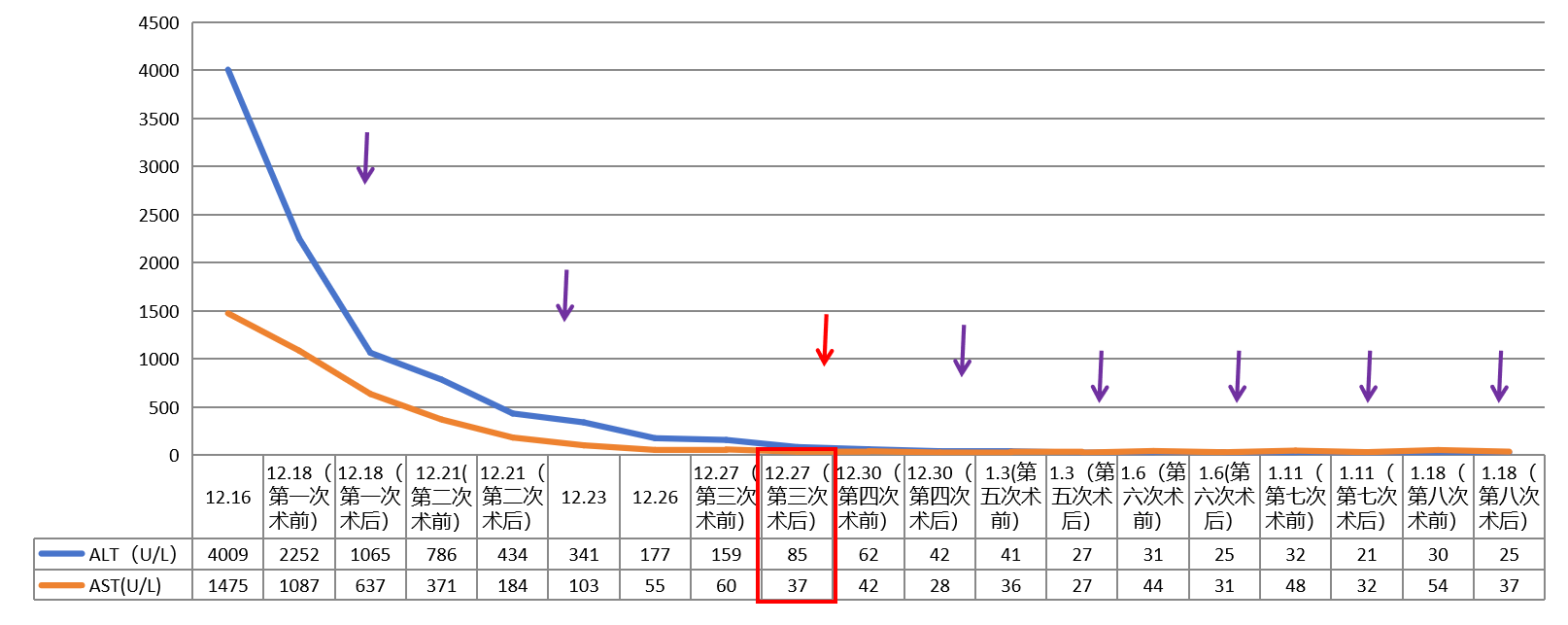

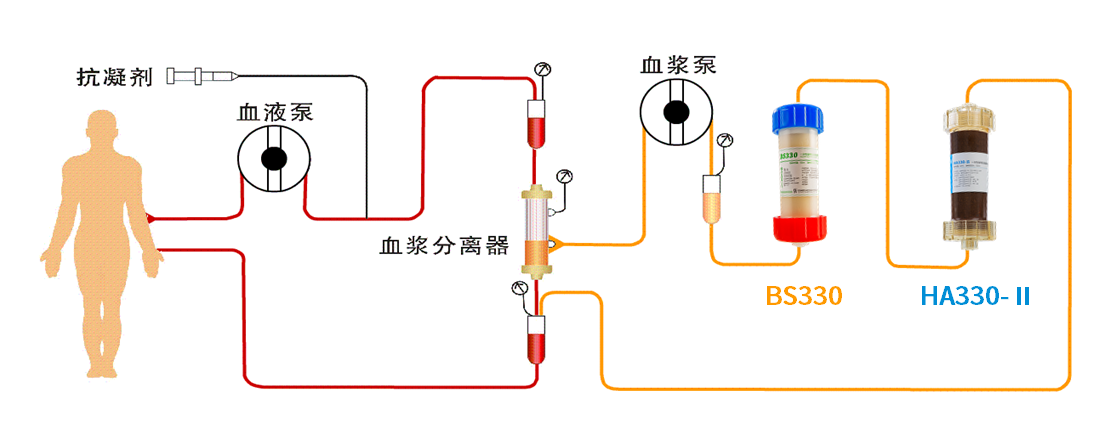

(2) 患者先后进行八次人工肝治疗,均为PE+DPMAS(每次血浆量1400-1800ml,术中、术后无明显不良反应)

人工肝治疗阶段:

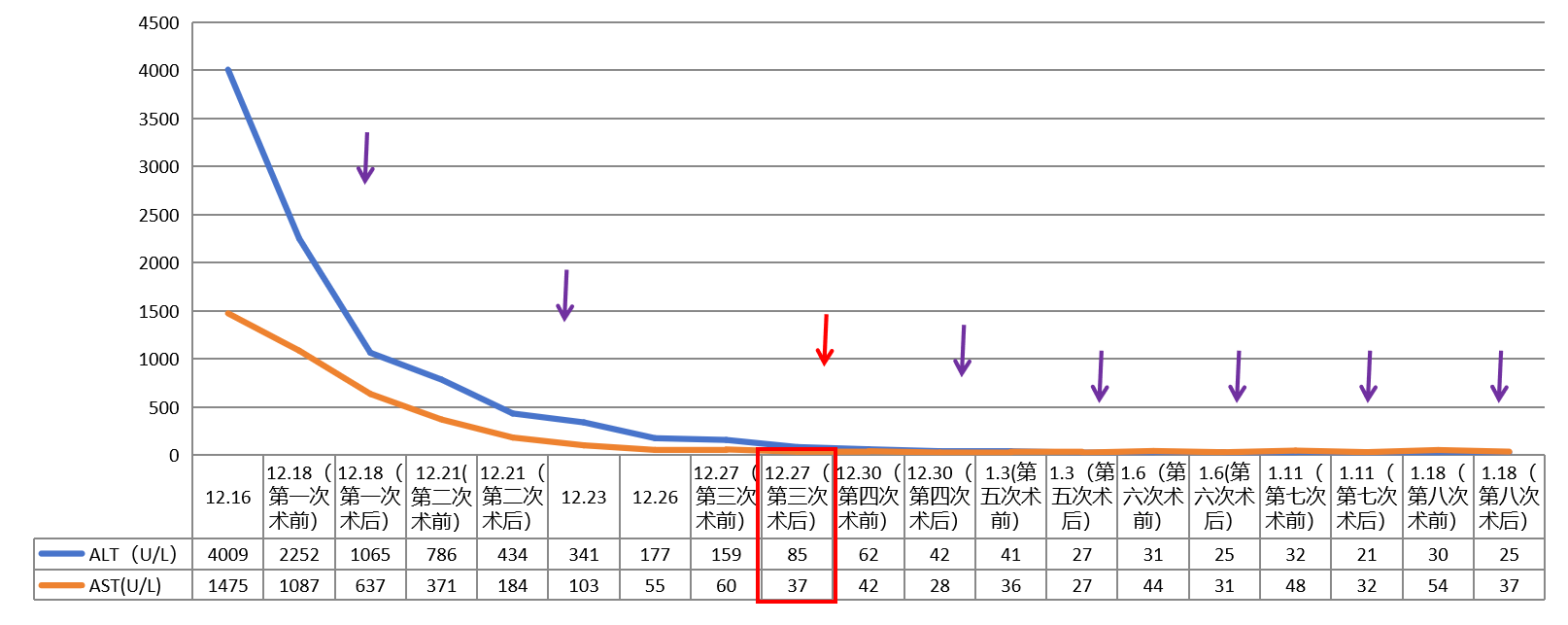

(1) ALT/AST变化

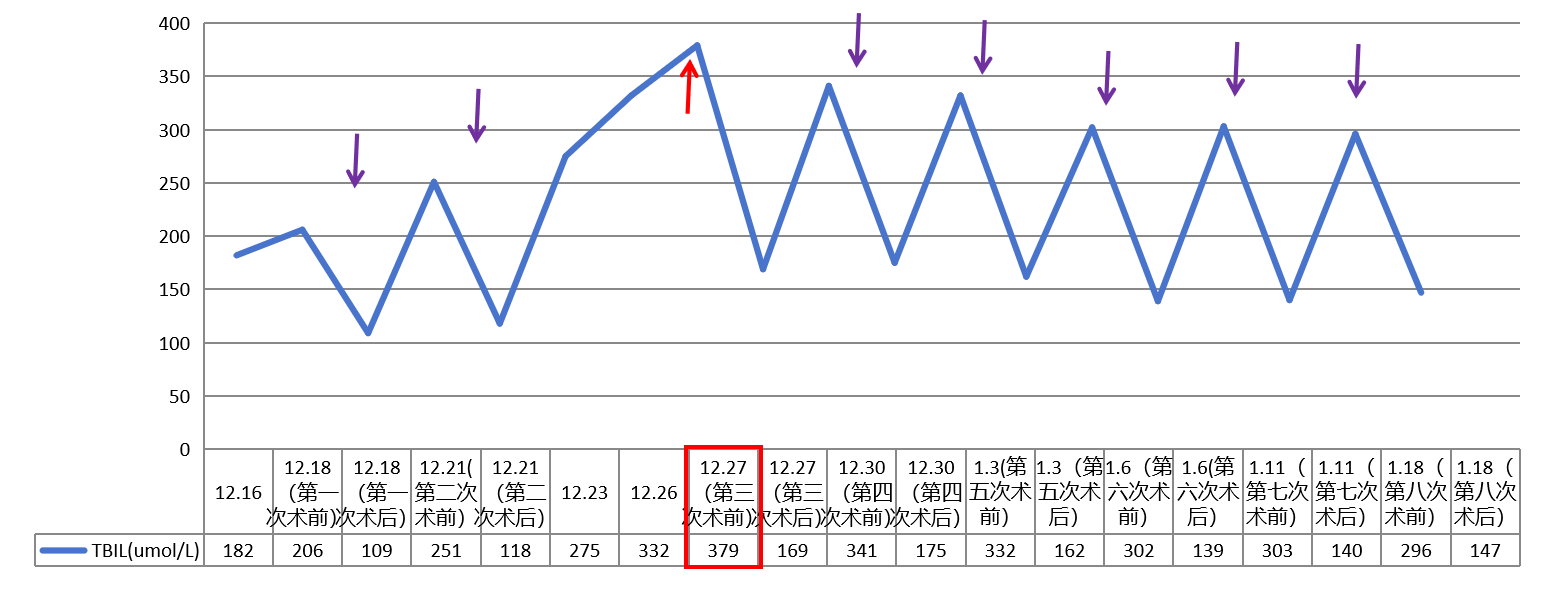

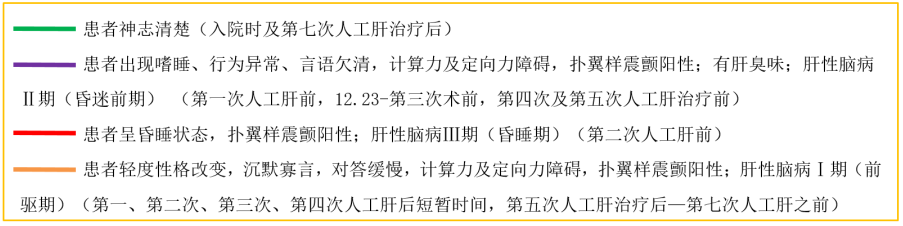

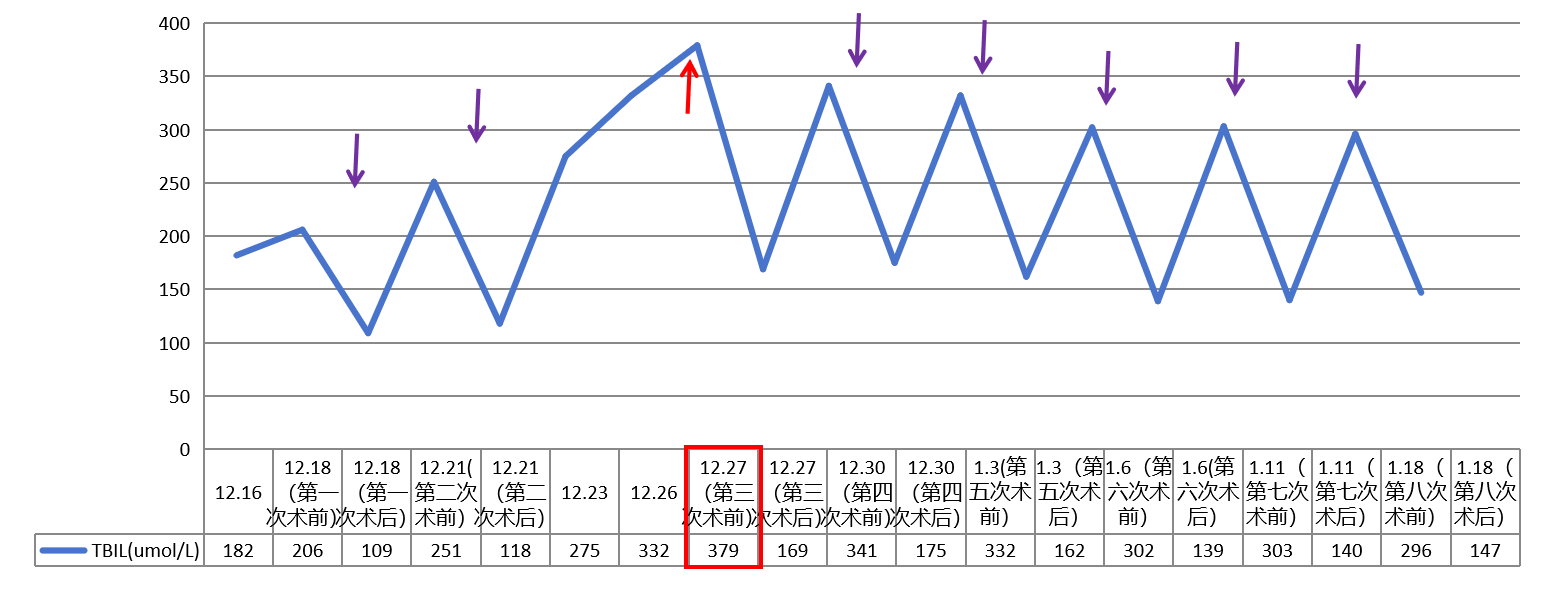

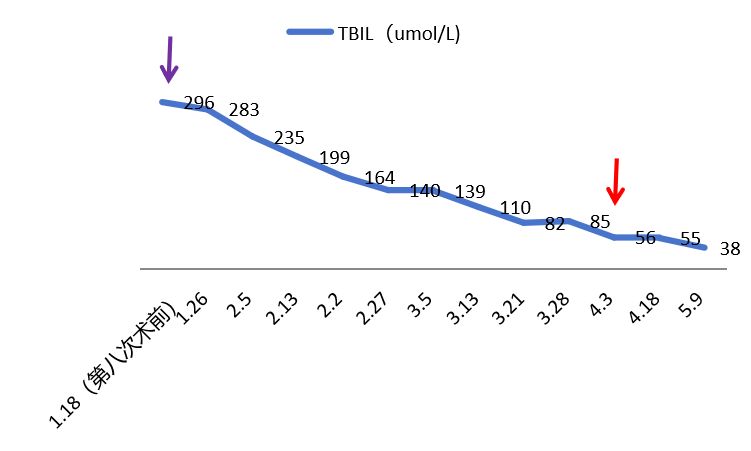

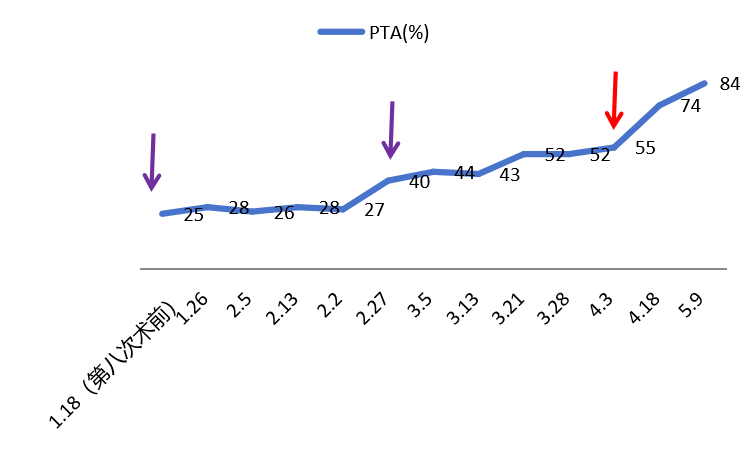

(2)TBIL变化

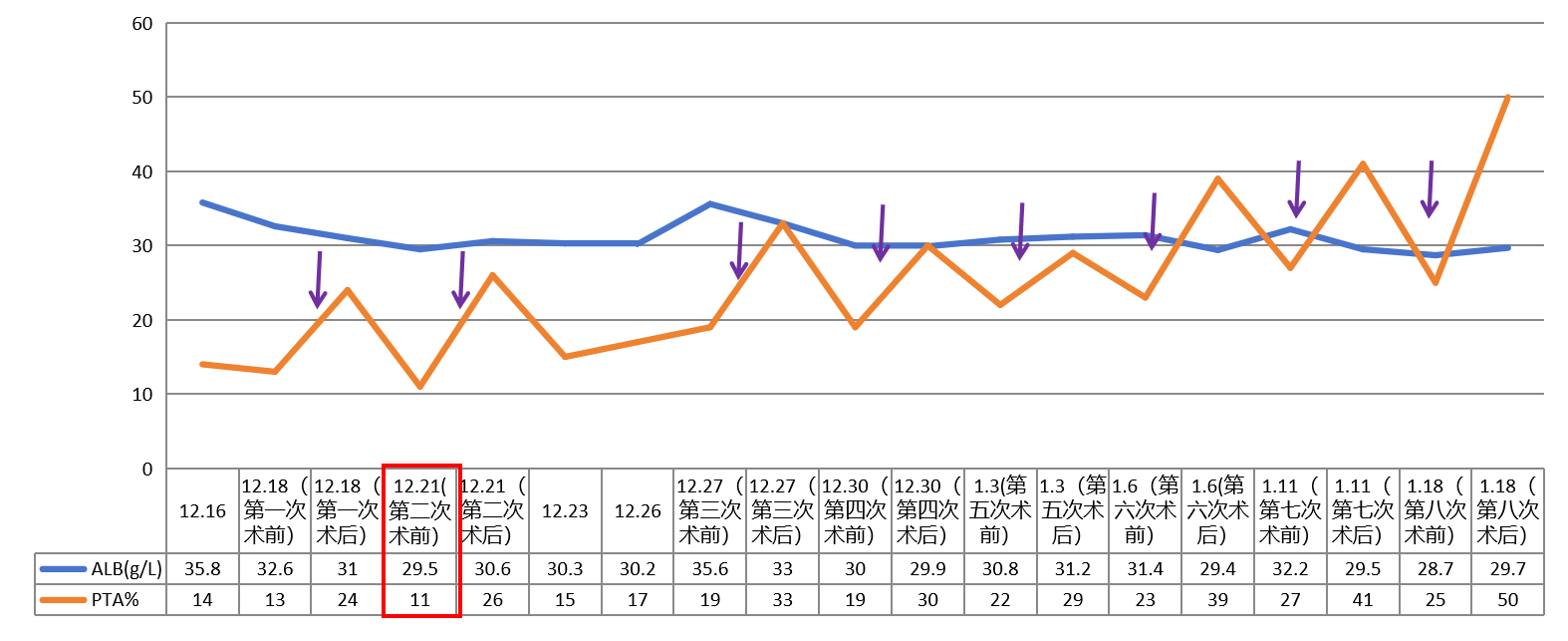

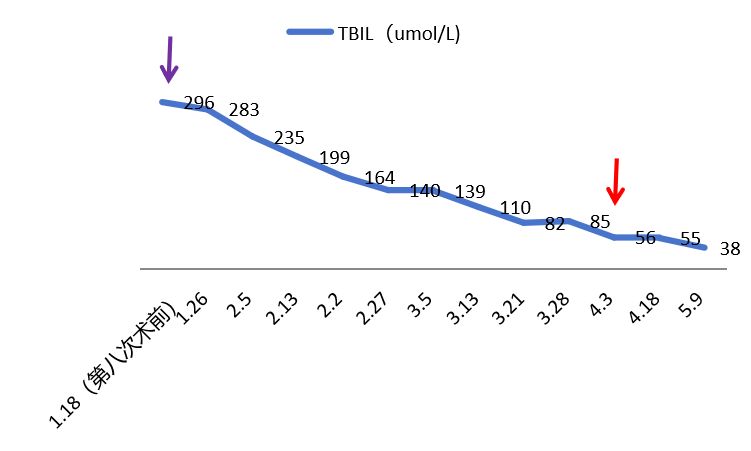

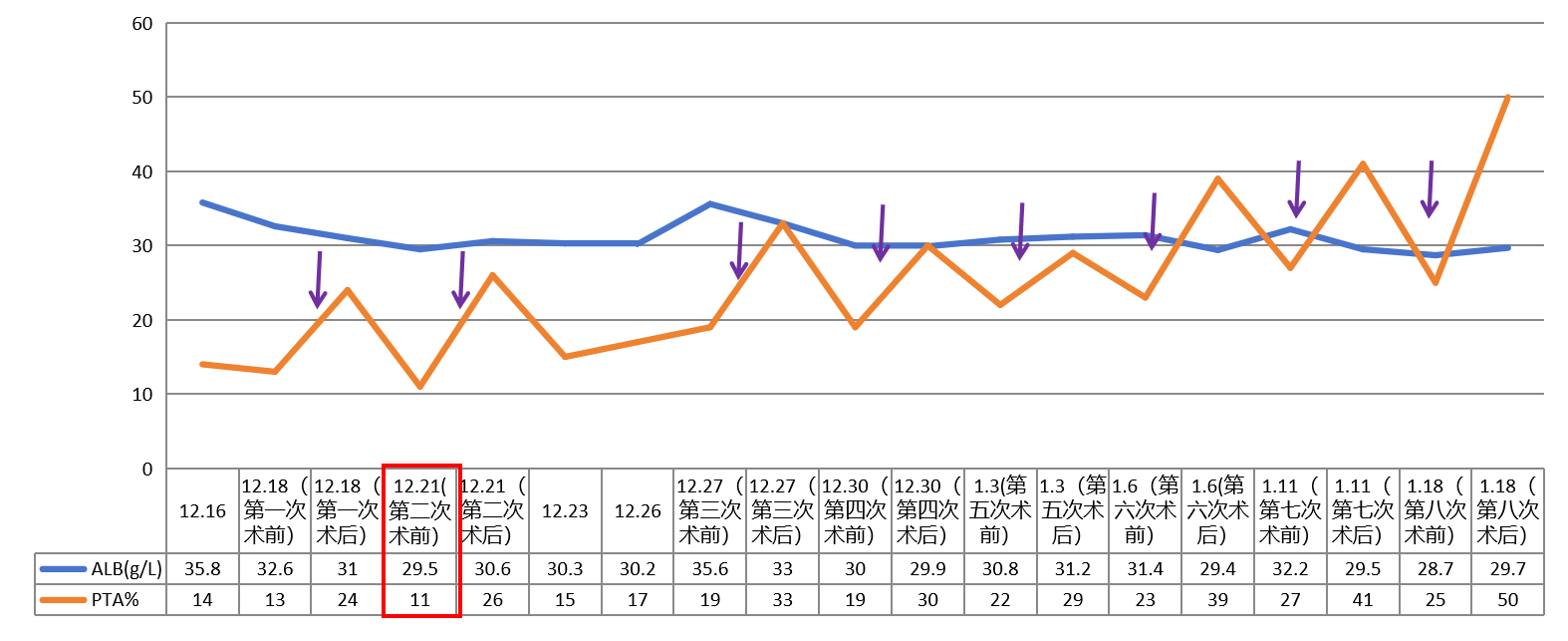

(3) ALB及PTA变化

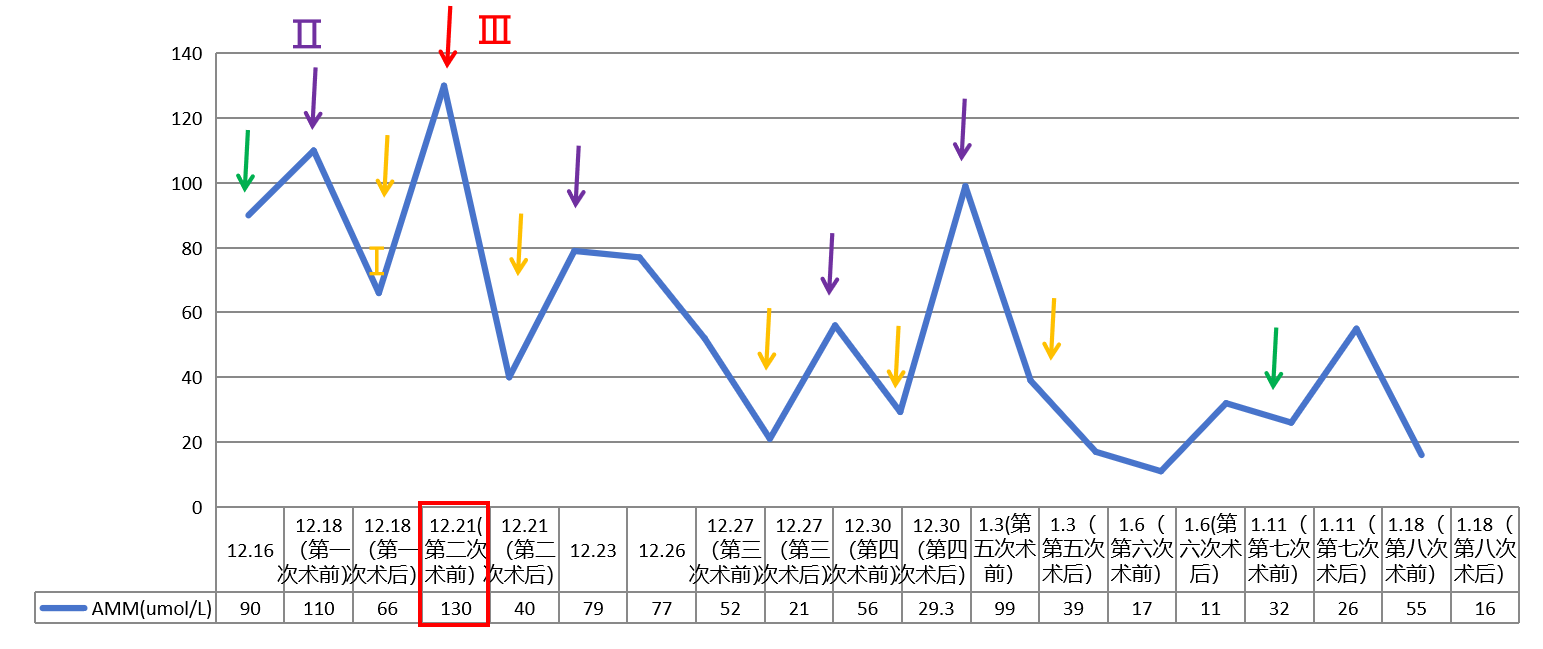

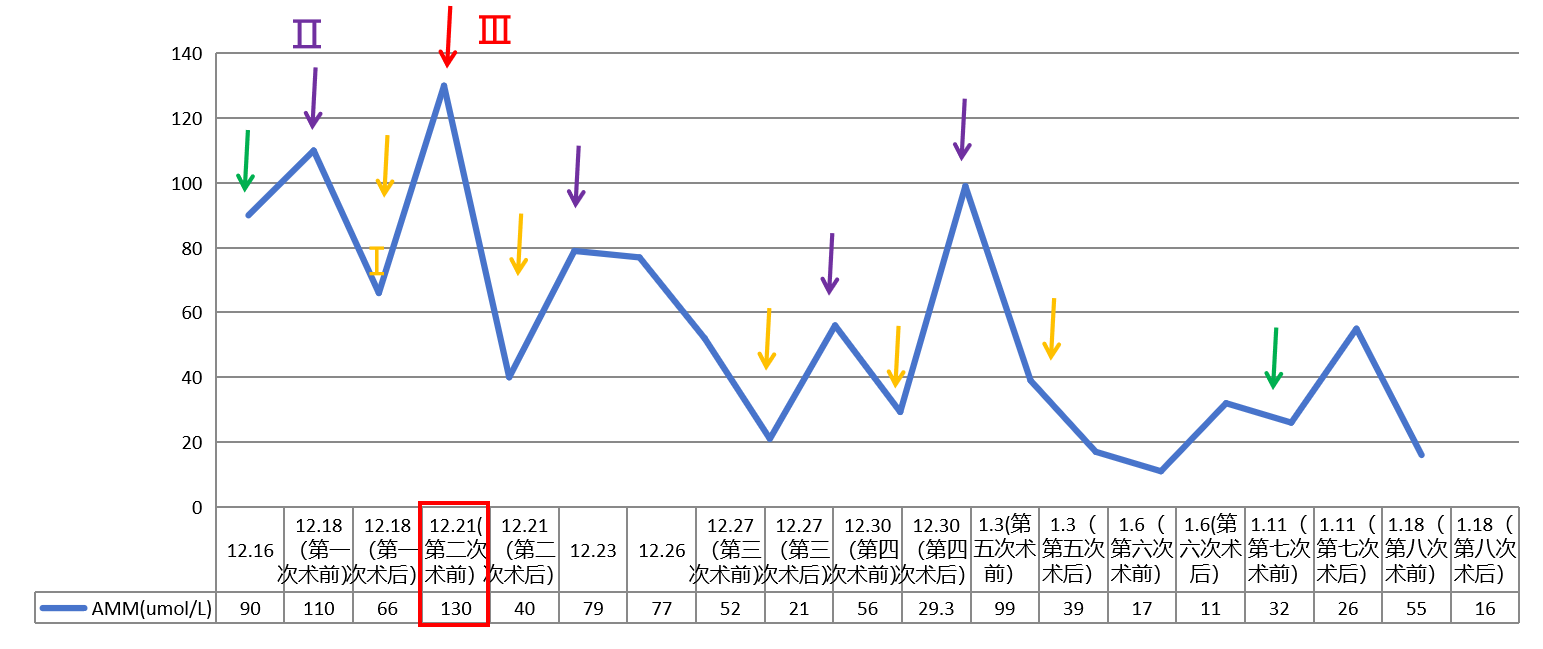

(4)血氨及患者神志变化

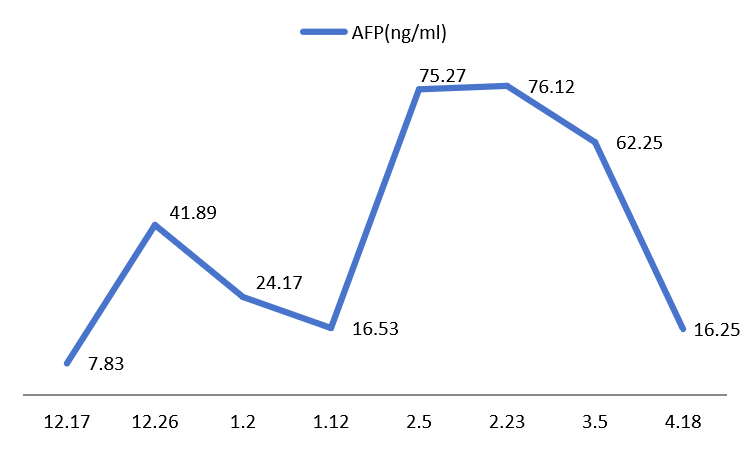

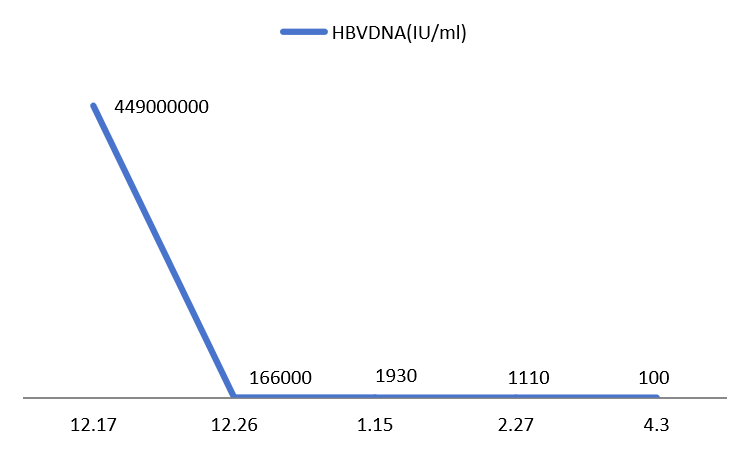

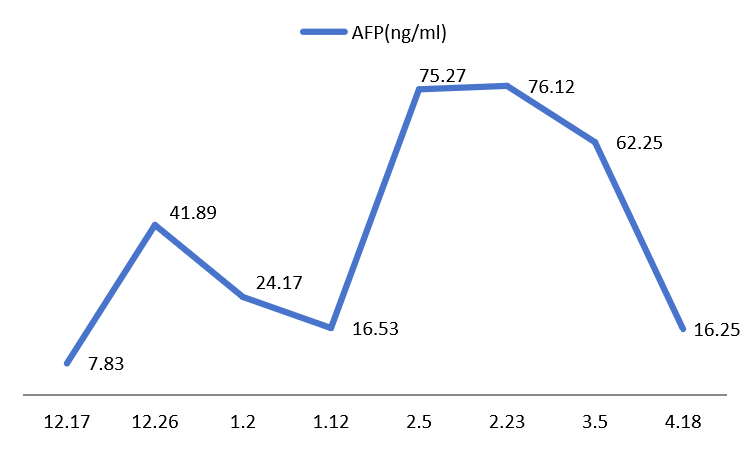

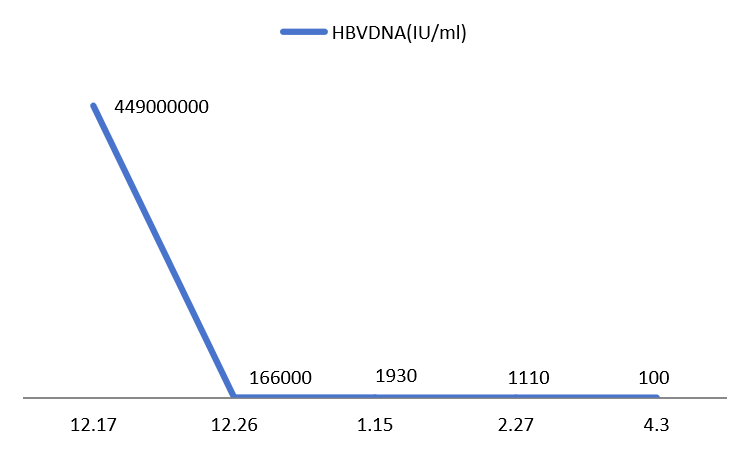

后续药物治疗阶段及随访:

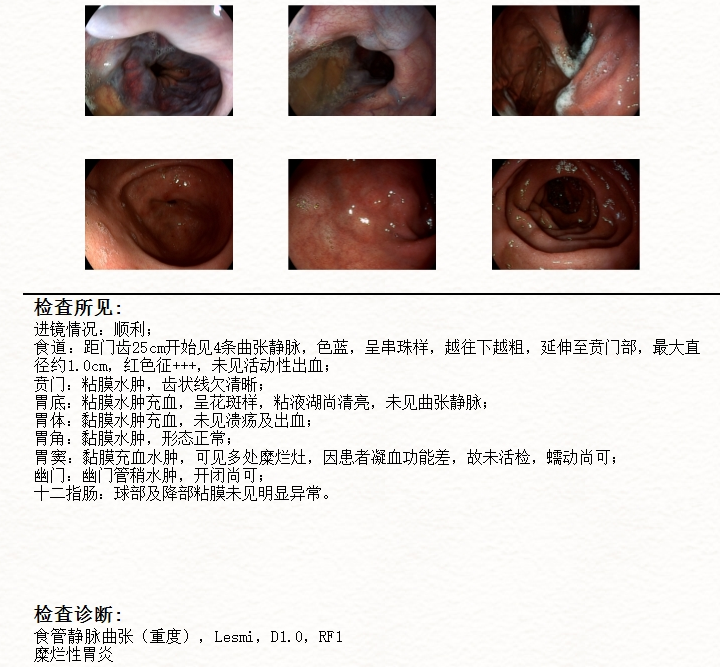

出院诊断:

(1)慢加急性肝衰竭 C型 晚期 乙型病毒性肝炎

(2)肝性脑病

(3)自发性腹膜炎

(4)凝血功能障碍

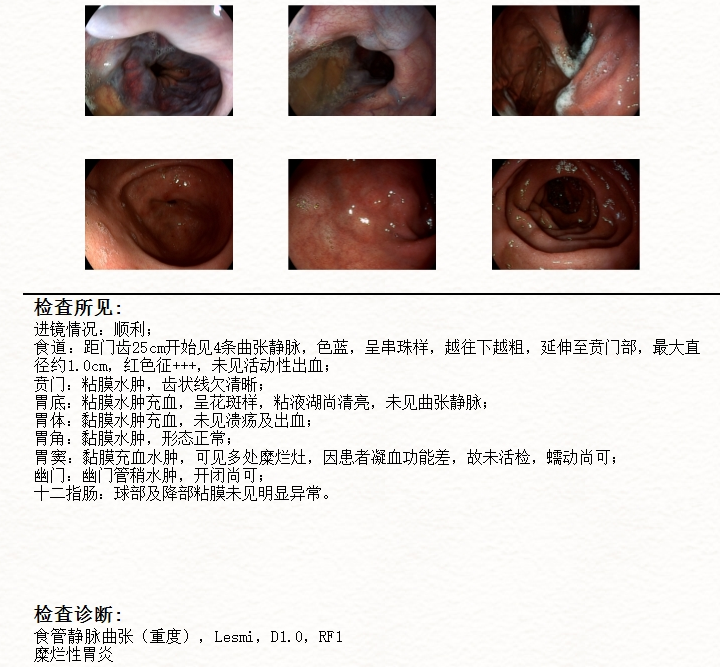

(5)乙型肝炎后肝硬化

(6)肝硬化伴食管静脉曲张

(7)低蛋白血症

(8)腹腔积液

(9)糜烂性胃炎

(10)后天性胆囊缺失

03

病例总结

1、保持耐心及信心,保持良好沟通,取得患者及家属信任。

2、肝衰竭为综合治疗;其中,基础治疗及积极防治并发症非常重要。

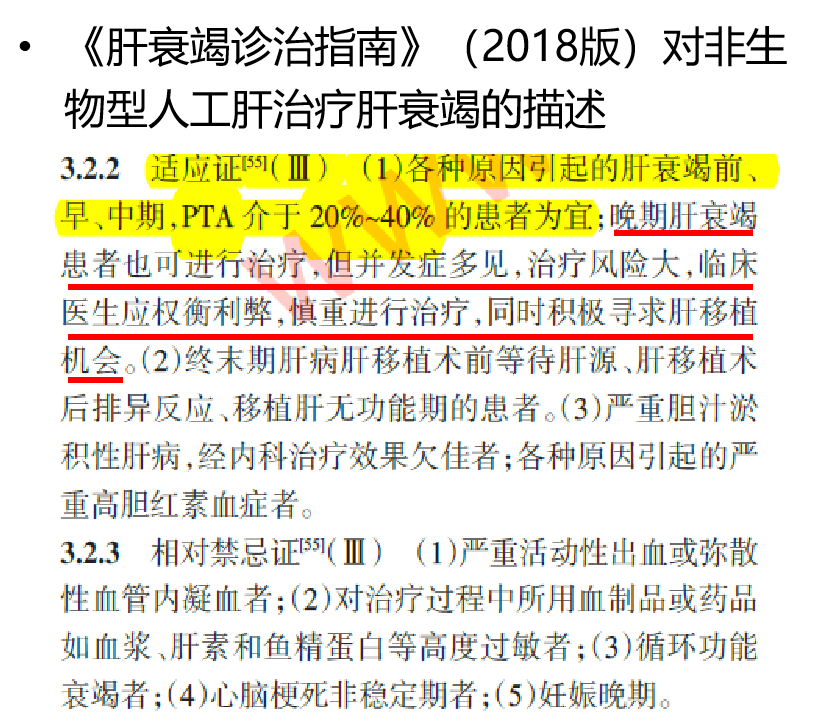

3、肝衰竭前期、早期、中期,甚至晚期的患者,根据患者病情,可积极开展人工肝治疗,并制定精准个性化治疗方案。

4、PE联合DPMAS,两者优势互补,为肝衰竭患者保驾护航。

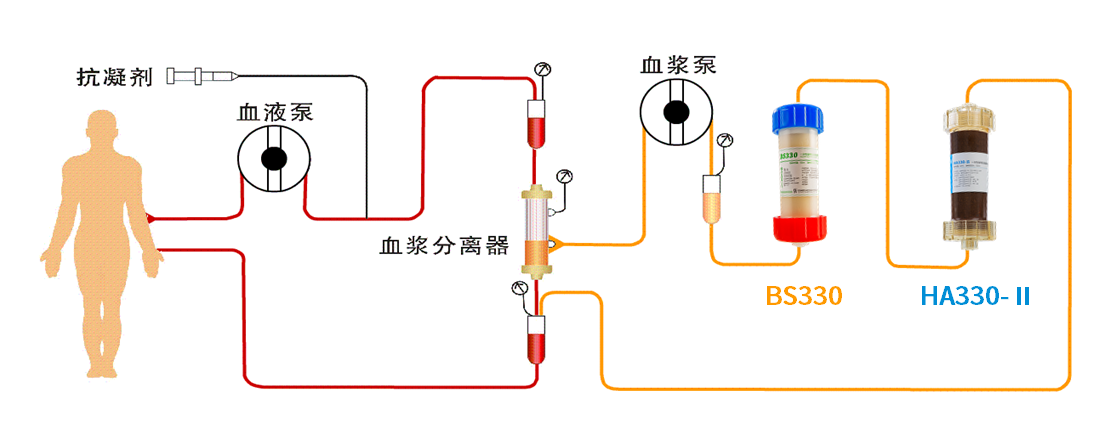

DPMAS® 治疗模式图

该病例来自于2024年度“千帆杯”疑难肝病诊疗思维训练营

01

病情介绍

患者:徐某,男,35岁,男。主诉:发现HBsAg阳性5年,乏力、纳差、目黄、尿黄1周

现病史:5年前行胆囊切除术前发现HBsAg阳性,自诉每年体检肝功能正常,HBVDNA阳性,未行抗病毒治疗;1周前患者劳累及感冒后出现四肢乏力,易疲倦劳累,休息后稍缓解,食纳减退,约平时1/3量,且餐后上腹部饱胀感明显,感厌油、恶心,干呕,频繁呃逆,尿色黄进行性加深,无发热、咳嗽、胸闷、气逼,无腹痛、腹泻,无皮肤瘙痒,无肝区不适等,于2023年12月13日至当地医院检查,发现肝功能重度损害(ALT2564μ/L、AST2293u/L、TBIL100μmol/L),予护肝、降酶、退黄治疗,症状无明显改善,为进一步治疗于12月16日转我院。此次起病以来,患者精神软,食纳差,睡眠一般,大便通畅,黄色软便,尿色黄,无尿频、尿急、尿痛,近期体重无明显改变。

既往史、个人史、家族史:2019年行胆囊切除术,无高血压、糖尿病等病史。无食物、药物过敏史。否认吸烟、饮酒嗜好。父母身体健康,否认肝炎、糖尿病、精神类疾病等家族史。

入院查体:生命体征平稳,神志清楚,皮肤巩膜深度黄染,未见肝掌、蜘蛛痣,心肺检查无明显异常,腹尚平软,无明显压痛及反跳痛,肝区叩击痛阳性,移动性浊音阳性,双下肢不水肿,扑翼样震颤未引出。

辅助检查:

影像学检查:

(1)彩超腹水:肝周最大深度约13mm,下腹部最大深度约43mm。

(2)胸部、上腹部及下腹部CT平扫:

Ø 两肺下叶部分肺不张伴双侧胸膜肥厚;

Ø 肝脏密度减低伴门周间隙水肿,符合肝衰竭表现;

Ø 胆囊未见显示,请结合临床病史考虑;

Ø 少量腹水,腹腔网膜增厚,双侧肾前筋膜增厚,不除外自发性腹膜炎。

02

诊治简介

临床诊断:

(1)慢加急性肝衰竭

(2)自发性腹膜炎

(3)凝血功能障碍

(4)腹水

(5)后天性胆囊缺失

治疗方案——内科综合治疗:

治疗方案——人工肝治疗:

诊疗经过:

(1) 2023.12.18患者出现嗜睡、行为异常、言语欠清,扑翼样震颤阳性;肝性脑病Ⅱ期(昏迷前期)

(2)MELD评分 29.79分

复查:

(1)血液分析:白细胞计数 5.84*109/L,血红蛋白 133.00g/L, 血小板计数 81.00*109/L↓,中性粒细胞百分率 68.60%;降钙素原 0.37ng/mL;

( 2)血氨 126μmol/L↑;

(3)肝功能:谷丙转氨酶 2252.8U/L↑,谷草转氨酶 1087.6U/L↑, 总胆红素 206.30μmol/L↑,直接胆红素108.80umol/L↑,间接胆红素 97.50μmol/L↑,总蛋白 59.9g/L↓,白蛋白 32.6g/L↓;肾功能及电解质正常;

(4)凝血酶原活动度 PTA 13%↓。

修正诊断:

(1)慢加急性肝衰竭 A型 晚期 乙型病毒性肝炎

(2)肝性脑病

(3)自发性腹膜炎

(4)凝血功能障碍

(5)腹腔积液

(6)后天性胆囊缺失

治疗:

(1)加用甘露醇25g,Q8H,复方氨基酸6AA注射液补充支链氨基酸,清洁灌肠及食醋保留灌肠。

(2) 患者先后进行八次人工肝治疗,均为PE+DPMAS(每次血浆量1400-1800ml,术中、术后无明显不良反应)

人工肝治疗阶段:

(1) ALT/AST变化

(2)TBIL变化

(3) ALB及PTA变化

(4)血氨及患者神志变化

后续药物治疗阶段及随访:

出院诊断:

(1)慢加急性肝衰竭 C型 晚期 乙型病毒性肝炎

(2)肝性脑病

(3)自发性腹膜炎

(4)凝血功能障碍

(5)乙型肝炎后肝硬化

(6)肝硬化伴食管静脉曲张

(7)低蛋白血症

(8)腹腔积液

(9)糜烂性胃炎

(10)后天性胆囊缺失

03

病例总结

1、保持耐心及信心,保持良好沟通,取得患者及家属信任。

2、肝衰竭为综合治疗;其中,基础治疗及积极防治并发症非常重要。

3、肝衰竭前期、早期、中期,甚至晚期的患者,根据患者病情,可积极开展人工肝治疗,并制定精准个性化治疗方案。

4、PE联合DPMAS,两者优势互补,为肝衰竭患者保驾护航。

DPMAS® 治疗模式图