慢性肾脏病患者不宁腿综合征研究进展(上)

发布时间:2018-12-07

背景知识

不宁腿综合征(restless legs syndrome,RLS)也被称之为威利斯不安腿病(Willis-Ekbom disease,WED),是一种有昼夜节律的感觉-运动障碍性神经系统疾病,该病主要是引起腿部深层肌肉难以言状的不适,促使腿部运动,大约2/3的患者表现为双腿受累且以小腿上部为主。80%~90%的患者于睡眠中出现周期性的肢体运动(periodic leg movement in sleep, PLMS),给患者带来睡眠障碍并严重影响患者的生活质量。PLMS为发生于快动眼睡眠期的单侧或双侧肢体间歇性、刻板性、重复性骨骼肌痉挛,主要累及下肢,还可使背部曲屈以及膝及臀部弯曲,每隔20~40秒发生1 次,每次持续约0.5~5 秒。PLMS 常与睡眠呼吸障碍同时存在,睡眠期间每小时发作次数超过15次,从而导致睡眠周期的崩溃。普通人群中RLS的发病率为3%~7%,慢性肾脏病患者有更高的RLS发生率,其中非透析慢性肾脏病(chronic kidney disease, CKD)患者发生RLS的风险就比普通人群高出5倍。欧美国家透析人群中RLS的发病率为12%~25%,国内这一数字为13.3%~27.4%。不同肾脏替代治疗方式下RLS的发病率是否存在差异不同的研究结论并不一致。相比较而言,行肾移植术后的CKD 患者RLS 的发病率仅为4.8%。研究表明RLS不仅与慢性肾脏病患者抑郁有关,更会加重患者心血管疾病的发病率和死亡率,应引起临床足够重视。

济南市第四人民医院肾内科朱卫国教授等对慢性肾脏病患者不宁腿综合征的研究进展进行了详细综述,该结果发表在2018年《中国血液净化》杂志。摘录如下:

1 发病机制

一般根据发病原因将RLS分为原发性(或特发性)和继发性,继发性RLS 常见于内分泌、风湿系统疾病、缺铁性贫血及孕产妇等,CKD 也是引起继发性RLS 的常见原因之一。结合近几年的研究,对CKD患者并发RLS的发病机制做了如下总结。

1.1 致病基因

国外研究认为原发性RLS与12q和14q基因突变有关,目前有关慢性肾脏病患者RLS致病基因的研究较少,不同种族的ESRD患者在RLS的发生上可能存在着差异性。

1.2 铁缺乏

目前认为铁缺乏是继发性不宁腿综合征的独立病因,这种理论的基础为:铁是多巴胺合成过程中的限速酶(酪氨酸羟化酶)的辅酶,脑内铁缺乏时会影响多巴胺的合成,进而引起多巴胺功能障碍,正是后者在RLS病理生理中发挥着关键作用。在一些针对维持性透析患者中予补铁治疗后RLS的症状得到不同程度的缓解。

1.3 毒素

CKD 患者尤其是CKD3~5期的患者,伴随着肾小球滤过率的持续下降,不可避免地出现体内各种毒素的蓄积,进而影响到神经系统功能。其中,小分子的毒素如尿素氮,其代谢产物氰酸盐会干扰到高级神经中枢的整合功能;其他小分子毒素诸如酚类等还可以产生对中枢神经系统的抑制。国外有研究报道,成功行肾移植治疗的尿毒症患者,在各种毒素得以清除的同时其RLS也被治愈,这也从侧面说明,毒素的蓄积可能与RLS的发生有关。

1.4 红细胞转酮酶

CKD患者血液中存在一种红细胞转酮酶活性抑制物,它可抑制转酮酶,使维生素B1的代谢异常,中枢及周围神经的髓鞘继而发生退行性变,导致轴索变性,最终导致神经传导速度减慢,这也可能与RLS的发生有关。需说明的是,虽然目前的主要观点是RLS的发生与周围神经系统受损有关,但是其具体作用机制仍不清楚。

1.5 其他

流行病学调查显示RLS在女性中的发病率约为男性的2倍,也有研究证明了女性是RLS发病的危险因素;芬兰1项研究认为RLS症状与外周性组织缺氧存在高度相关性;此外CKD患者体内内环境紊乱、营养不良、维生素缺乏等均可能与RLS发病相关。

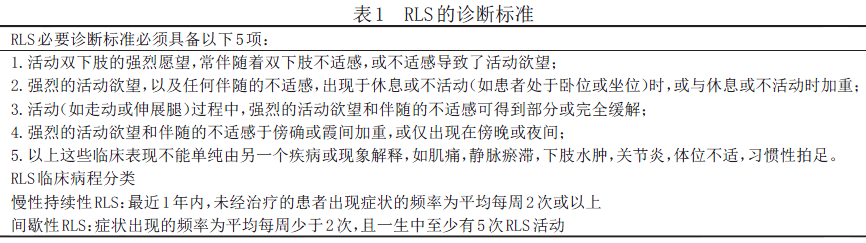

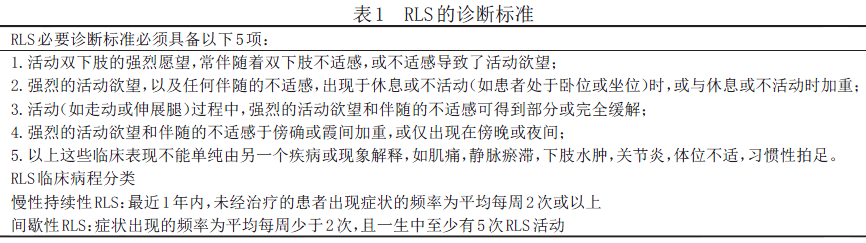

2 诊断标准

国际RLS研究小组(IRLSSG)制定的2003年版诊断标准沿用多年,中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组制定的RLS诊断标准(2009年)也是以其为参考,2014 年ITRLSSG又对标准进行了更新。见表1。需说明的是虽然PLMS在RLS患者中普遍存在,但是明确患者有无PLMS时还需要在睡眠期间监测肌电图或腿部运动记录。与其他RLS患者相比,慢性肾脏病患者的RLS在症状特征上又有其自身的特点,这主要表现为RLS症状更为严重且容易在短时间内加剧,睡眠障碍程度也更高。

原文:王秀川 朱卫国. 慢性肾脏病患者不宁腿综合征研究进展[J]. 中国血液净化, 2018, 17(1):54-56.

背景知识

不宁腿综合征(restless legs syndrome,RLS)也被称之为威利斯不安腿病(Willis-Ekbom disease,WED),是一种有昼夜节律的感觉-运动障碍性神经系统疾病,该病主要是引起腿部深层肌肉难以言状的不适,促使腿部运动,大约2/3的患者表现为双腿受累且以小腿上部为主。80%~90%的患者于睡眠中出现周期性的肢体运动(periodic leg movement in sleep, PLMS),给患者带来睡眠障碍并严重影响患者的生活质量。PLMS为发生于快动眼睡眠期的单侧或双侧肢体间歇性、刻板性、重复性骨骼肌痉挛,主要累及下肢,还可使背部曲屈以及膝及臀部弯曲,每隔20~40秒发生1 次,每次持续约0.5~5 秒。PLMS 常与睡眠呼吸障碍同时存在,睡眠期间每小时发作次数超过15次,从而导致睡眠周期的崩溃。普通人群中RLS的发病率为3%~7%,慢性肾脏病患者有更高的RLS发生率,其中非透析慢性肾脏病(chronic kidney disease, CKD)患者发生RLS的风险就比普通人群高出5倍。欧美国家透析人群中RLS的发病率为12%~25%,国内这一数字为13.3%~27.4%。不同肾脏替代治疗方式下RLS的发病率是否存在差异不同的研究结论并不一致。相比较而言,行肾移植术后的CKD 患者RLS 的发病率仅为4.8%。研究表明RLS不仅与慢性肾脏病患者抑郁有关,更会加重患者心血管疾病的发病率和死亡率,应引起临床足够重视。

济南市第四人民医院肾内科朱卫国教授等对慢性肾脏病患者不宁腿综合征的研究进展进行了详细综述,该结果发表在2018年《中国血液净化》杂志。摘录如下:

1 发病机制

一般根据发病原因将RLS分为原发性(或特发性)和继发性,继发性RLS 常见于内分泌、风湿系统疾病、缺铁性贫血及孕产妇等,CKD 也是引起继发性RLS 的常见原因之一。结合近几年的研究,对CKD患者并发RLS的发病机制做了如下总结。

1.1 致病基因

国外研究认为原发性RLS与12q和14q基因突变有关,目前有关慢性肾脏病患者RLS致病基因的研究较少,不同种族的ESRD患者在RLS的发生上可能存在着差异性。

1.2 铁缺乏

目前认为铁缺乏是继发性不宁腿综合征的独立病因,这种理论的基础为:铁是多巴胺合成过程中的限速酶(酪氨酸羟化酶)的辅酶,脑内铁缺乏时会影响多巴胺的合成,进而引起多巴胺功能障碍,正是后者在RLS病理生理中发挥着关键作用。在一些针对维持性透析患者中予补铁治疗后RLS的症状得到不同程度的缓解。

1.3 毒素

CKD 患者尤其是CKD3~5期的患者,伴随着肾小球滤过率的持续下降,不可避免地出现体内各种毒素的蓄积,进而影响到神经系统功能。其中,小分子的毒素如尿素氮,其代谢产物氰酸盐会干扰到高级神经中枢的整合功能;其他小分子毒素诸如酚类等还可以产生对中枢神经系统的抑制。国外有研究报道,成功行肾移植治疗的尿毒症患者,在各种毒素得以清除的同时其RLS也被治愈,这也从侧面说明,毒素的蓄积可能与RLS的发生有关。

1.4 红细胞转酮酶

CKD患者血液中存在一种红细胞转酮酶活性抑制物,它可抑制转酮酶,使维生素B1的代谢异常,中枢及周围神经的髓鞘继而发生退行性变,导致轴索变性,最终导致神经传导速度减慢,这也可能与RLS的发生有关。需说明的是,虽然目前的主要观点是RLS的发生与周围神经系统受损有关,但是其具体作用机制仍不清楚。

1.5 其他

流行病学调查显示RLS在女性中的发病率约为男性的2倍,也有研究证明了女性是RLS发病的危险因素;芬兰1项研究认为RLS症状与外周性组织缺氧存在高度相关性;此外CKD患者体内内环境紊乱、营养不良、维生素缺乏等均可能与RLS发病相关。

2 诊断标准

国际RLS研究小组(IRLSSG)制定的2003年版诊断标准沿用多年,中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组制定的RLS诊断标准(2009年)也是以其为参考,2014 年ITRLSSG又对标准进行了更新。见表1。需说明的是虽然PLMS在RLS患者中普遍存在,但是明确患者有无PLMS时还需要在睡眠期间监测肌电图或腿部运动记录。与其他RLS患者相比,慢性肾脏病患者的RLS在症状特征上又有其自身的特点,这主要表现为RLS症状更为严重且容易在短时间内加剧,睡眠障碍程度也更高。

原文:王秀川 朱卫国. 慢性肾脏病患者不宁腿综合征研究进展[J]. 中国血液净化, 2018, 17(1):54-56.