【文献解读】局部枸橼酸抗凝在DPMAS 联合低置换量血浆置换治疗慢加急性肝衰竭患者中的应用

发布时间:2022-08-12

摘 要

目的

探讨采用局部枸橼酸抗凝(RCA)在双重血浆分子吸附系统(DPMAS)联合低置换量血浆置换(LPE)治疗慢加急性肝衰竭患者中的安全性及可行性。

方法

收集2019年12月至2020年10月空军军医大学唐都医院感染科收治的10例慢加急性肝衰竭患者使用RCA行DPMAS联合LPE的临床资料,回顾性分析RCA的抗凝效果、不良反应等。

结果

成功完成10例次治疗,治疗结束体外循环管路内无凝血块形成,RCA可延长体外循环管路使用时间。治疗前后患者未出现代谢性酸碱紊乱。有2例患者治疗结束时血清总钙(total calcium,Catot)/ 离子钙(ionized calcium,Caion)≥2.5判定为枸橼酸蓄积,24小时后恢复正常。在治疗中、治疗结束后患者无新发或再发出血现象。

结论

肝衰竭患者存在一定程度的代谢枸橼酸的能力,且RCA在人工肝治疗过程中有助于延长体外循环管路的使用时间,同时降低患者出血风险。在严密监测的情况下运用RCA行DPMAS联合低置换量血浆置换治疗慢加急性肝衰竭患者具有一定安全性及可行性。

近年来局部枸橼酸抗凝(RCA)技术以其对体内凝血功能影响小等优势而在血液净化治疗中得到了广泛应用,但RCA 在肝衰竭患者中运用存在引发枸橼酸蓄积和代谢性酸碱紊乱的风险,故临床上RCA 较少应用于肝衰竭患者。

本研究回顾性分析了空军军医大学唐都医院感染科收治的10 例慢加急性肝衰竭患者使用RCA 行DPMAS 联合低置换量血浆置换(LPE)的临床资料,以初步评价RCA在慢加急性肝衰竭患者中应用的安全性及可行性。

01

资料与方法

患者信息

2019 年12 月至2020 年10 月在空军军医大学唐都医院感染科收治的慢加急性肝衰竭患者共10 例,,所有患者诊断均符合《肝衰竭诊治指南》(2018 年版)。

治疗方案

1.所有患者均给予常规内科综合治疗,合并上消化道出血者给予常规止血、抑酸、降低门脉压等内科综合处理,至活动性出血得以控制。

2.给予患者行RCA 下DPMAS联合LPE 模式的人工肝治疗。

抗凝方案

治疗过程采用局部枸橼酸抗凝,枸橼酸钠为抗凝剂,调整引血流量范围为50-80 mL/min,于引血端血细胞分离机前输入枸橼酸,枸橼酸速度为60-90 mL/h,经输液泵于静脉回输端输入10%葡萄糖酸钙,DPMAS 阶段输注葡萄糖酸钙流速范围为8-11 mL/h,LPE 阶段输注葡萄糖酸钙流速范围为40-60 mL/h,根据血气分析所测体内外离子钙水平调节枸橼酸钠与葡萄糖酸钙的泵速,维持体外循环离子钙浓度在有效抗凝水平0.2-0.4 mmol/L 之间,并维持体内离子钙浓度在0.8 mmol/L 以上,以确保体内无抗凝。

观察内容

1.DPMAS 联合LPE 治疗前后患者肝功能、凝血功能变化情况。

2.RCA 的抗凝效果(观察DPMAS 联合LPE 的完成情况,体外循环管路有无凝血事件发生,体外循环离子钙浓度)。

3.RCA 的安全性(患者体内酸碱状态及体内Catot、Caion 的变化,是否有枸橼酸蓄积及转归,观察患者有无新增活动性出血)。

02

结 果

DPMAS 联合LPE 治疗前后患者肝功能、凝血功能变化情况

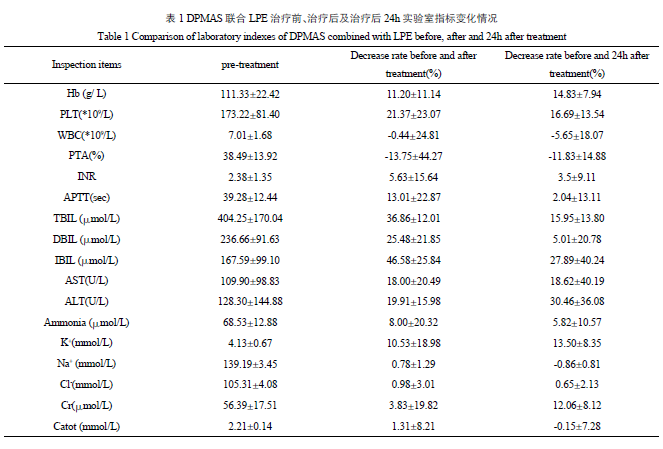

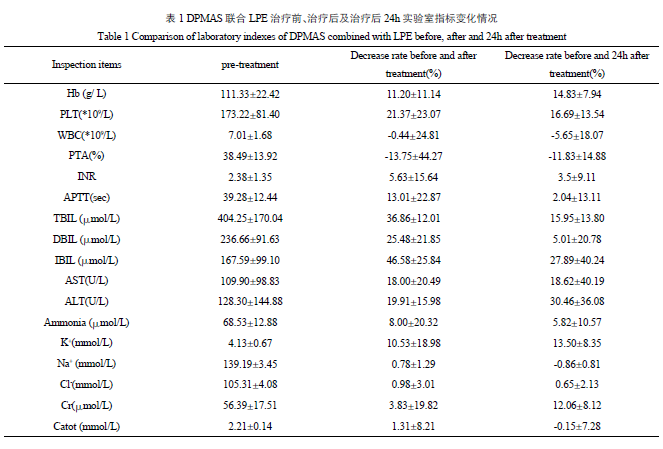

10 例患者均顺利完成10 次RCA 下DPMAS+LPE 治疗,治疗后肝功能及凝血指标较前改善,其中治疗结束时总胆红素下降率为36.86±12.01%,PTA 上升13.75±44.27%,治疗24h 后总胆红素下降率为15.95±13.80%,PTA 上升11.83±14.88%,见表1。

RCA 的可行性和有效性评估结果

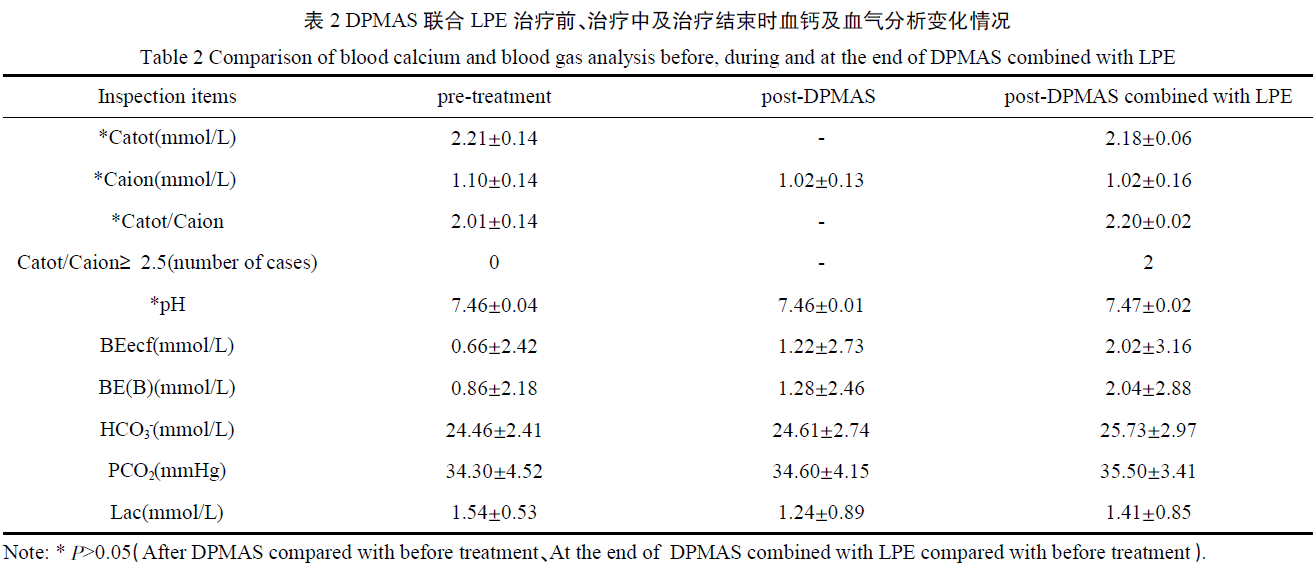

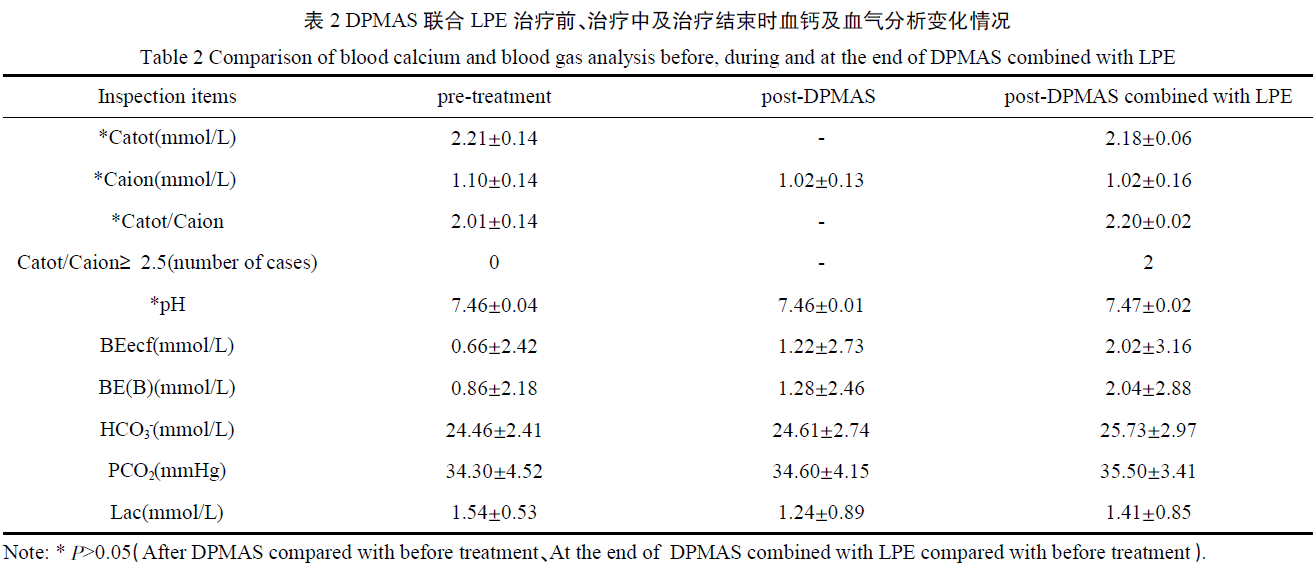

10 例患者共顺利完成10 次RCA 下DPMAS+LPE 治疗,DPMAS 结束后再序贯进行LPE 治疗,其中DPMAS 治疗结束后体外循环Caion 为0.36±0.05 mmol/L,体内Caion 为1.02±0.13 mmol/L,LPE 治疗结束后体外循环Caion 为0.29±0.04mmol/L,体内Caion 为1.02±0.16 mmol/L,两个阶段体外循环Caion 浓度均维持在0.2-0.4 mmol/L 之间,均达到抗凝效果,同时体内Caion 浓度处于安全范围,见表2。治疗过程中及治疗结束时体外循环管路未见任何凝血现象发生,血细胞分离机也未出现管路凝血相关报警。此外本研究采用离心式血浆分离,血管通路采用外周血管穿刺,避免了中心静脉导管留置,循环阻力小、压力低,对抗凝需求小,也避免了感染、破膜、溶血等并发症发生。

RCA 的安全性评估结果

1.出血情况的变化所有患者在DPMAS+LPE 治疗期间和治疗结束后24 小时内均未发生新发出血,原有3 例消化道出血患者亦无再发活动性出血。9 例患者病情好转出院,1 例病情恶化(肝性脑病),患者自动出院。

2.血钙浓度、血液酸碱度变化及枸橼酸蓄积发生情况DPMAS+LPE 治疗前、DPMAS 治疗阶段以及治疗结束时体内Caion 浓度分别为1.10±0.14 mmol/L、1.02±0.13 mmol/L及1.02±0.16 mmol/L (表2),治疗过程中及治疗后患者体内Caion 浓度较治疗前略有降低,但均接近体内正常钙离子浓度,与治疗前相比无统计学差异(P>0.05);治疗前及治疗结束时体内Catot 浓度分别为2.21±0.14 mmol/L、2.18±0.06 mmol/L,与治疗前相比无统计学差异(P>0.05)。24 小时后体内Catot 浓度为2.24±0.14 mmol/L,为正常水平。

03

讨 论

目前RCA 能否用于肝衰竭患者的DPMAS 联合低置换量血浆置换治疗尚很少见报道。本研究分析了10 例RCA 下行DPMAS+LPE 治疗慢加急性肝衰竭患者的临床资料,结果表明RCA 在严密监测的情况下在慢加急性肝衰竭患者的DPMAS+LPE 治疗中运用是有效可行的,其抗凝效果较好。研究表明,体外循环离子钙的有效抗凝水平在0.2-0.4 mmol/L 之间,本研究第一阶段DPMAS 治疗结束后体外Caion 为0.36±0.05 mmol/L,第二阶段LPE 治疗结束时体外Caion 为0.29±0.04 mmol/L,均达到抗凝效果,体外循环管路未见任何凝血现象发生,体外循环管路的使用时间明显延长,保障了人工肝治疗的顺利进行,且10 例患者DPMAS+LPE 治疗后肝功及凝血指标均有所改善。肝衰竭的患者仍然具有部分代谢枸橼酸的能力和耐受枸橼酸蓄积的能力,如果进行严密监测并及时处理,RCA 下行DPMAS+LPE 治疗用于慢加急性肝衰竭患者是安全可行的。

RCA 抗凝下行人工肝治疗虽然给肝衰竭患者带来一定的枸橼酸负荷,但是延长体外循环管路使用时间和寿命,并降低出血风险等优势能使患者从中获益。因此我们认为肝衰竭并不是RCA 应用的绝对禁忌症。这使人工肝治疗肝衰竭时抗凝剂的选择多了一个很有应用前景的方法。但由于本研究病例数尚少,RCA 在肝衰竭治疗中的安全有效性还需进一步大样本量的研究以验证。

参考文献:

王临旭,刘浩,等.局部枸橼酸抗凝在DPMAS 联合低置换量血浆置换治疗慢加急性肝衰竭患者中的应用[J].现代生物医学进展.2021,21(14).748-800

摘 要

目的

探讨采用局部枸橼酸抗凝(RCA)在双重血浆分子吸附系统(DPMAS)联合低置换量血浆置换(LPE)治疗慢加急性肝衰竭患者中的安全性及可行性。

方法

收集2019年12月至2020年10月空军军医大学唐都医院感染科收治的10例慢加急性肝衰竭患者使用RCA行DPMAS联合LPE的临床资料,回顾性分析RCA的抗凝效果、不良反应等。

结果

成功完成10例次治疗,治疗结束体外循环管路内无凝血块形成,RCA可延长体外循环管路使用时间。治疗前后患者未出现代谢性酸碱紊乱。有2例患者治疗结束时血清总钙(total calcium,Catot)/ 离子钙(ionized calcium,Caion)≥2.5判定为枸橼酸蓄积,24小时后恢复正常。在治疗中、治疗结束后患者无新发或再发出血现象。

结论

肝衰竭患者存在一定程度的代谢枸橼酸的能力,且RCA在人工肝治疗过程中有助于延长体外循环管路的使用时间,同时降低患者出血风险。在严密监测的情况下运用RCA行DPMAS联合低置换量血浆置换治疗慢加急性肝衰竭患者具有一定安全性及可行性。

近年来局部枸橼酸抗凝(RCA)技术以其对体内凝血功能影响小等优势而在血液净化治疗中得到了广泛应用,但RCA 在肝衰竭患者中运用存在引发枸橼酸蓄积和代谢性酸碱紊乱的风险,故临床上RCA 较少应用于肝衰竭患者。

本研究回顾性分析了空军军医大学唐都医院感染科收治的10 例慢加急性肝衰竭患者使用RCA 行DPMAS 联合低置换量血浆置换(LPE)的临床资料,以初步评价RCA在慢加急性肝衰竭患者中应用的安全性及可行性。

01

资料与方法

患者信息

2019 年12 月至2020 年10 月在空军军医大学唐都医院感染科收治的慢加急性肝衰竭患者共10 例,,所有患者诊断均符合《肝衰竭诊治指南》(2018 年版)。

治疗方案

1.所有患者均给予常规内科综合治疗,合并上消化道出血者给予常规止血、抑酸、降低门脉压等内科综合处理,至活动性出血得以控制。

2.给予患者行RCA 下DPMAS联合LPE 模式的人工肝治疗。

抗凝方案

治疗过程采用局部枸橼酸抗凝,枸橼酸钠为抗凝剂,调整引血流量范围为50-80 mL/min,于引血端血细胞分离机前输入枸橼酸,枸橼酸速度为60-90 mL/h,经输液泵于静脉回输端输入10%葡萄糖酸钙,DPMAS 阶段输注葡萄糖酸钙流速范围为8-11 mL/h,LPE 阶段输注葡萄糖酸钙流速范围为40-60 mL/h,根据血气分析所测体内外离子钙水平调节枸橼酸钠与葡萄糖酸钙的泵速,维持体外循环离子钙浓度在有效抗凝水平0.2-0.4 mmol/L 之间,并维持体内离子钙浓度在0.8 mmol/L 以上,以确保体内无抗凝。

观察内容

1.DPMAS 联合LPE 治疗前后患者肝功能、凝血功能变化情况。

2.RCA 的抗凝效果(观察DPMAS 联合LPE 的完成情况,体外循环管路有无凝血事件发生,体外循环离子钙浓度)。

3.RCA 的安全性(患者体内酸碱状态及体内Catot、Caion 的变化,是否有枸橼酸蓄积及转归,观察患者有无新增活动性出血)。

02

结 果

DPMAS 联合LPE 治疗前后患者肝功能、凝血功能变化情况

10 例患者均顺利完成10 次RCA 下DPMAS+LPE 治疗,治疗后肝功能及凝血指标较前改善,其中治疗结束时总胆红素下降率为36.86±12.01%,PTA 上升13.75±44.27%,治疗24h 后总胆红素下降率为15.95±13.80%,PTA 上升11.83±14.88%,见表1。

RCA 的可行性和有效性评估结果

10 例患者共顺利完成10 次RCA 下DPMAS+LPE 治疗,DPMAS 结束后再序贯进行LPE 治疗,其中DPMAS 治疗结束后体外循环Caion 为0.36±0.05 mmol/L,体内Caion 为1.02±0.13 mmol/L,LPE 治疗结束后体外循环Caion 为0.29±0.04mmol/L,体内Caion 为1.02±0.16 mmol/L,两个阶段体外循环Caion 浓度均维持在0.2-0.4 mmol/L 之间,均达到抗凝效果,同时体内Caion 浓度处于安全范围,见表2。治疗过程中及治疗结束时体外循环管路未见任何凝血现象发生,血细胞分离机也未出现管路凝血相关报警。此外本研究采用离心式血浆分离,血管通路采用外周血管穿刺,避免了中心静脉导管留置,循环阻力小、压力低,对抗凝需求小,也避免了感染、破膜、溶血等并发症发生。

RCA 的安全性评估结果

1.出血情况的变化所有患者在DPMAS+LPE 治疗期间和治疗结束后24 小时内均未发生新发出血,原有3 例消化道出血患者亦无再发活动性出血。9 例患者病情好转出院,1 例病情恶化(肝性脑病),患者自动出院。

2.血钙浓度、血液酸碱度变化及枸橼酸蓄积发生情况DPMAS+LPE 治疗前、DPMAS 治疗阶段以及治疗结束时体内Caion 浓度分别为1.10±0.14 mmol/L、1.02±0.13 mmol/L及1.02±0.16 mmol/L (表2),治疗过程中及治疗后患者体内Caion 浓度较治疗前略有降低,但均接近体内正常钙离子浓度,与治疗前相比无统计学差异(P>0.05);治疗前及治疗结束时体内Catot 浓度分别为2.21±0.14 mmol/L、2.18±0.06 mmol/L,与治疗前相比无统计学差异(P>0.05)。24 小时后体内Catot 浓度为2.24±0.14 mmol/L,为正常水平。

03

讨 论

目前RCA 能否用于肝衰竭患者的DPMAS 联合低置换量血浆置换治疗尚很少见报道。本研究分析了10 例RCA 下行DPMAS+LPE 治疗慢加急性肝衰竭患者的临床资料,结果表明RCA 在严密监测的情况下在慢加急性肝衰竭患者的DPMAS+LPE 治疗中运用是有效可行的,其抗凝效果较好。研究表明,体外循环离子钙的有效抗凝水平在0.2-0.4 mmol/L 之间,本研究第一阶段DPMAS 治疗结束后体外Caion 为0.36±0.05 mmol/L,第二阶段LPE 治疗结束时体外Caion 为0.29±0.04 mmol/L,均达到抗凝效果,体外循环管路未见任何凝血现象发生,体外循环管路的使用时间明显延长,保障了人工肝治疗的顺利进行,且10 例患者DPMAS+LPE 治疗后肝功及凝血指标均有所改善。肝衰竭的患者仍然具有部分代谢枸橼酸的能力和耐受枸橼酸蓄积的能力,如果进行严密监测并及时处理,RCA 下行DPMAS+LPE 治疗用于慢加急性肝衰竭患者是安全可行的。

RCA 抗凝下行人工肝治疗虽然给肝衰竭患者带来一定的枸橼酸负荷,但是延长体外循环管路使用时间和寿命,并降低出血风险等优势能使患者从中获益。因此我们认为肝衰竭并不是RCA 应用的绝对禁忌症。这使人工肝治疗肝衰竭时抗凝剂的选择多了一个很有应用前景的方法。但由于本研究病例数尚少,RCA 在肝衰竭治疗中的安全有效性还需进一步大样本量的研究以验证。

参考文献:

王临旭,刘浩,等.局部枸橼酸抗凝在DPMAS 联合低置换量血浆置换治疗慢加急性肝衰竭患者中的应用[J].现代生物医学进展.2021,21(14).748-800