【文献解读】抗凝血酶Ⅲ活性与慢加急性肝衰竭患者人工肝治疗结局的相关性

发布时间:2022-01-24

导 语

慢加急性肝衰竭(ACLF)是在慢性肝病基础上,由各种诱因引起以急性黄疸加深、凝血功能障碍为主要表现的综合征,常合并多种并发症,短期病死率达40%~70%。人工肝支持系统用于肝衰竭和终末期肝病的治疗中,可以明显提高肝衰竭患者90d和5年的生存率。一项多中心研究发现人工肝治疗组患者的短期生存率显著高于常规治疗组,7d和28d的胆红素下降幅度也显著高于常规治疗组。抗凝血酶Ⅲ是肝脏合成的抗凝血系统中的重要因子,研究发现抗凝血酶Ⅲ活性可以预测急性肝衰竭的发生和肝除术后患者90d的病死率,能早期全面地反映ACLF患者肝功能损伤的程度,可一定程度上预测患者短期死亡的风险。本研究通过回顾性分析抗凝血酶Ⅲ活性与人工肝短期疗效、ACLF患者短期预后的相关性,探讨抗凝血酶Ⅲ活性在人工肝治疗中的应用价值。

01

资料与方法

研究对象

收集2012年1月1日至2019年6月30日无锡市第五人民医院感染科ICU收治的236例行人工肝治疗的ACLF患者。其中男性130例,女性106例,年龄为(49.3±13.9)岁。根据人工肝治疗30d的疗效将患者分为人工肝治疗有效组和无效组,根据ACLF患者90d生存结局分为生存组和死亡组。ACLF诊断标准参照《肝衰竭诊治指南(2018年版)》。本研究通过无锡市第五人民医院伦理委员会审核批准(无锡五院论文伦字第2020-003-1)。

治疗方案

ACLF患者予保肝退黄、促肝细胞再生等治疗,乙型肝炎相关的肝衰竭予恩替卡韦0.5mg/d或口服富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg/d抗病毒,均未使用糖皮质激素。

肝衰竭早期及中期,在患者家属签署血液净化知情同意后行人工肝治疗。

01

血浆置换(PE)治疗方案:血泵流速100~120 mL/min,血浆分离流速24mL/min,置换血浆3000mL。

02

PE联合CRRT治疗方案:PE结束后, 更换管路,继续CRRT治疗8h,使用费森尤斯AV600S净化器。血液流速200mL/min,置换液流速3000 mL/h。

03

双重血浆分子吸附(DPMAS)治疗方案:采用血浆分离器,中国健帆HA330-Ⅱ一次性使用血液灌流器,健帆BS330一次性使用血浆胆红素吸附器,血泵流速100~120mL/min,血浆分离流速24mL/min,治疗时间4h。

04

血浆透析滤过(PDF)治疗方案:采用日本旭化成EC30血浆分离器,血泵流速100~120 mL/min,置换液流速900mL/h,透析液流速800 mL/h,血浆泵流速300mL/h,5%碳酸氢钠流速80mL/h,废液泵流速2080mL/h,治疗时间7h。

治疗前后监测血生化、凝血、血常规指标。人工肝抗凝方案:普通肝素抗凝,负荷剂量20mg,追加剂量10mg/h,治疗结束前半小时停用抗凝剂,动态监测APTT指标。

抗凝血酶Ⅲ活性检测

试剂盒购自法国STAGO公司。将抗凝血酶Ⅲ活性检测试剂盒中的试剂混匀。采用通用定标血浆STA@-Unicalibrator复溶定标血浆。采集患者血浆标本无需稀释,将其装载到凝血分析仪中以检测抗凝血酶Ⅲ活性,并进行质控试验以确保试验结果的准确性和重复性。

临床疗效判断标准

①有效:临床症状和体征明显缓解;肝性脑病减轻;消化道症状显著改善;INR<1.5;血清胆红素降低;血氨降低;MELD评分下降。

②无效:临床症状未见明显减轻,TBil和INR改善不明显。

02

结果

1.ACLF患者的临床基线资料

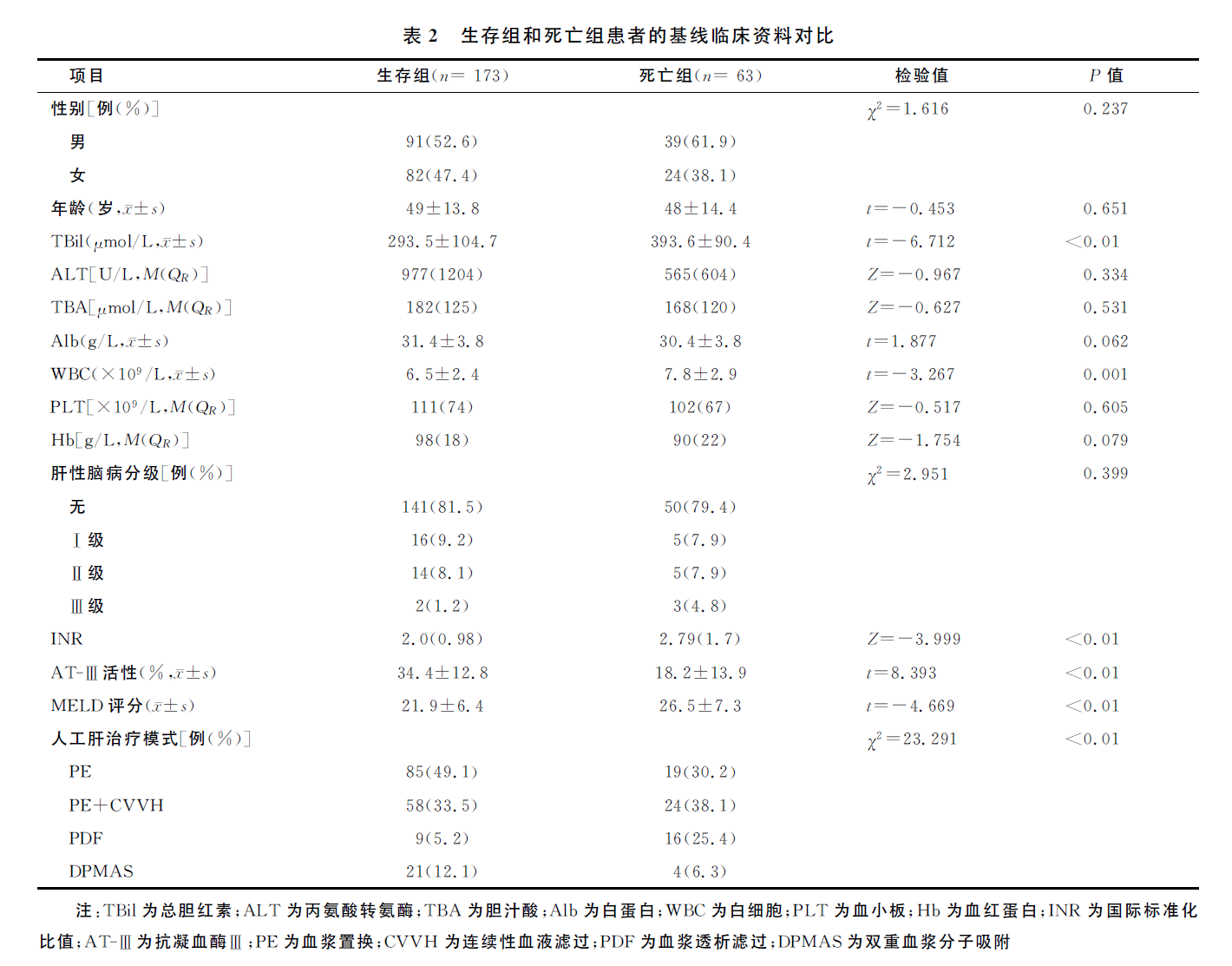

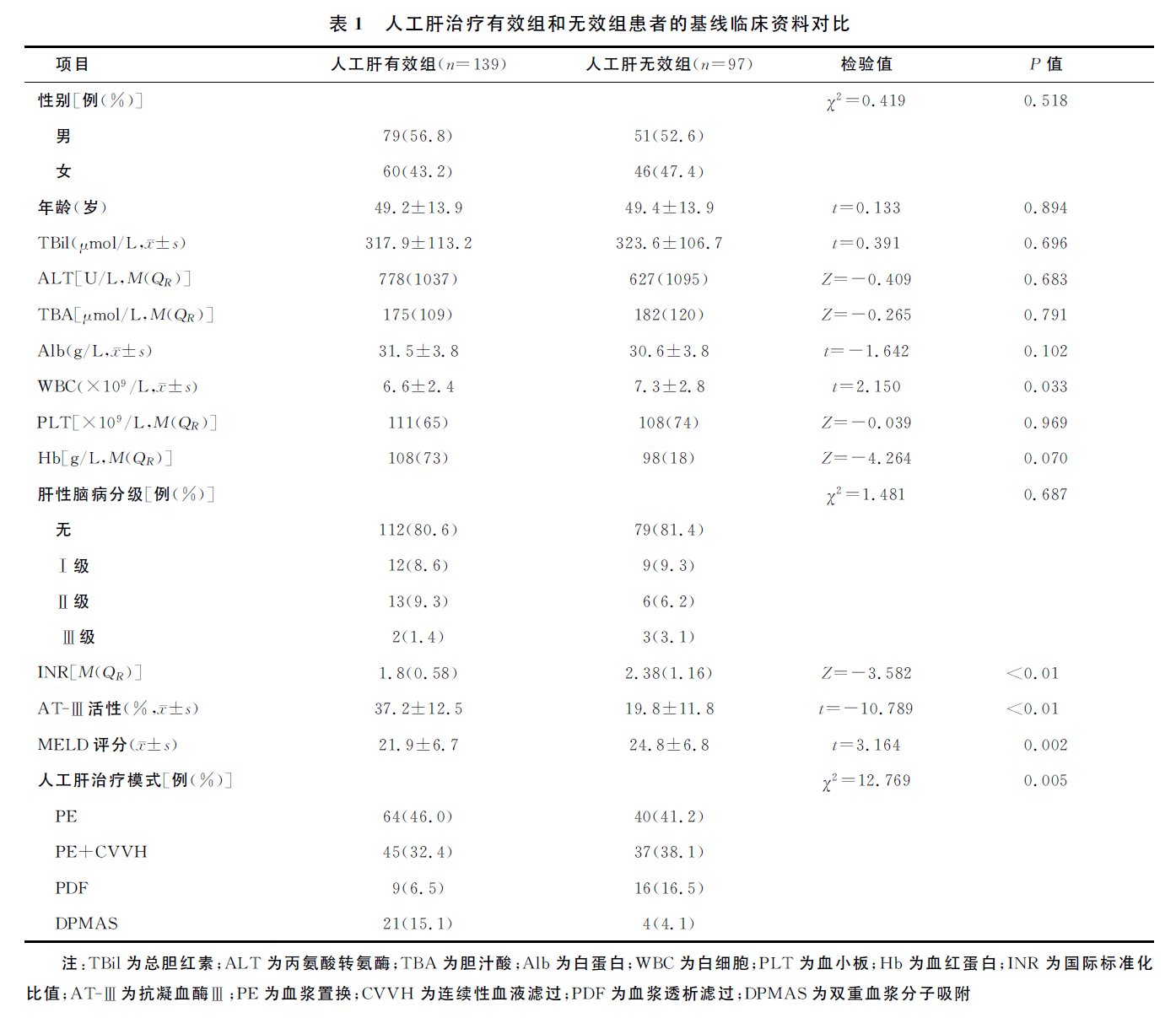

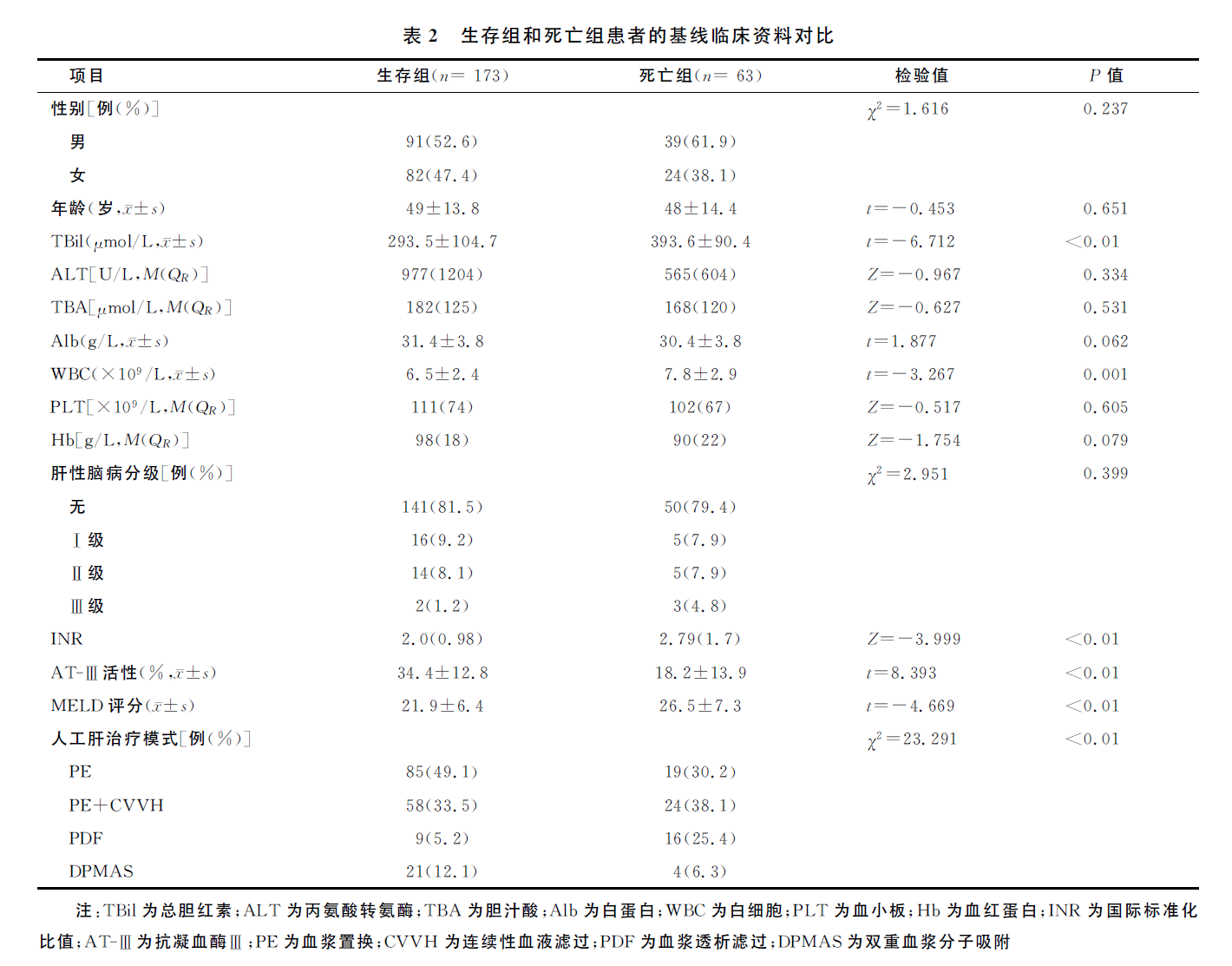

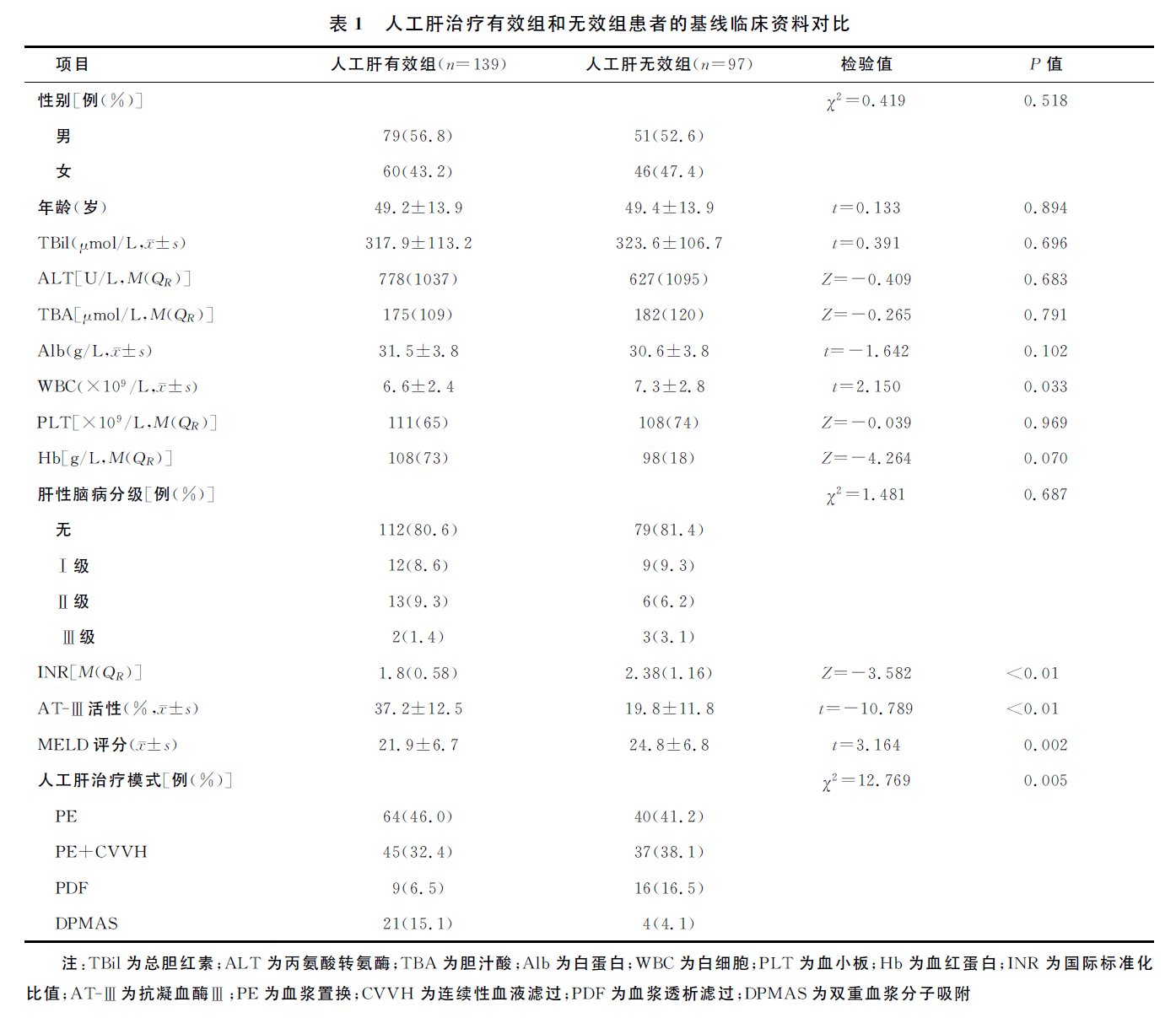

236例行人工肝治疗的ACLF患者中,人工肝治疗后30d评估疗效,有效139例,无效97例。两组患者性别、年龄、TBil、ALT、TBA、Alb、PLT、Hb、肝性脑病分级差异无统计学意义,WBC、INR、抗凝血酶III活性、MELD评分、人工肝治疗模式在两组差异有统计学意义。见表1。根据患者病程90d的生存结局,将患者分成生存组和死亡组,生存组173例,死亡组63例,两组患者性别、年龄、ALT、TBA、Alb、Hb、PLT、肝性脑病分级差异无统计学意义,WBC、TBil、INR、抗凝血酶Ⅲ活性、MELD评分、人工肝治疗模式两组差异有统计学意义。见表2。

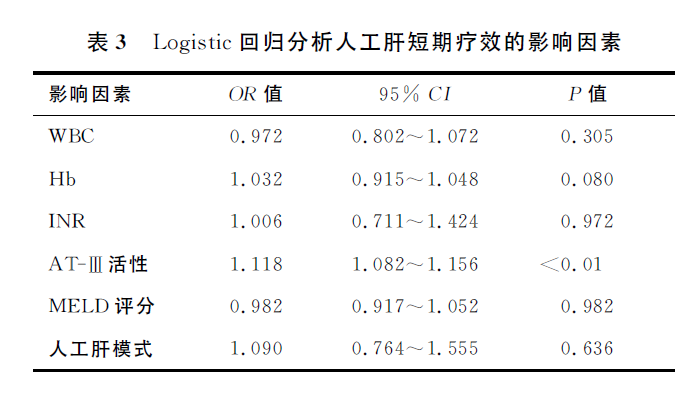

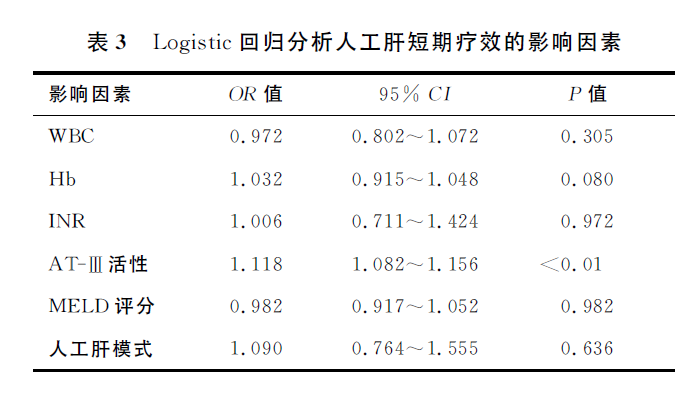

2.人工肝短期疗效的影响因素

分析年龄、TBil、ALT、Alb、WBC、PLT、INR、AT-Ⅲ活性、MELD评分、人工肝模式对ACLF患者人工肝疗效的影响。多因素分析结果显示AT-Ⅲ活性是影响人工肝短期疗效的独立影响因素。见表3。

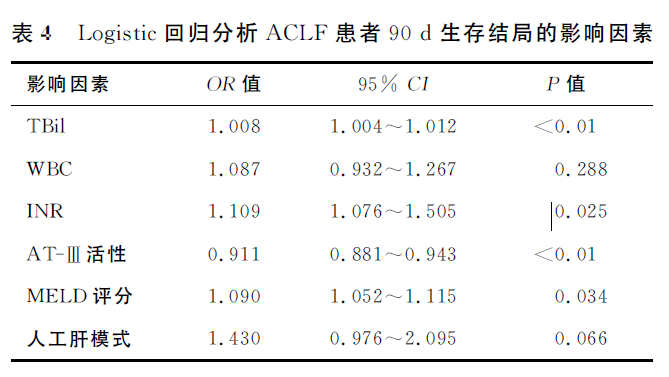

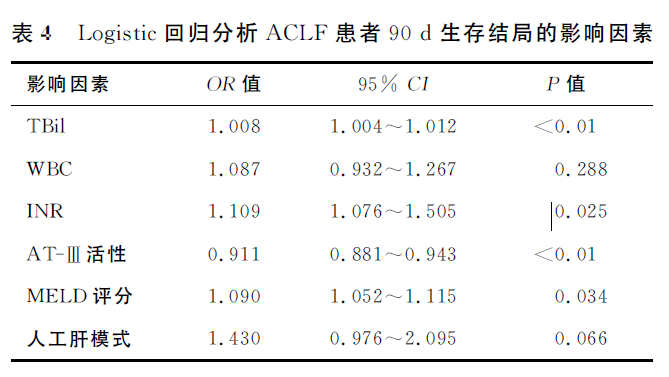

3.ACLF患者90d生存结局的影响因素

多因素分析结果显示TBil、INR、AT-Ⅲ活性、MELD评分是影响患者90d生存结局的独立影响因素。见表4。

03

讨 论

上述的研究结果提示肝衰竭患者的短期生存结局也能间接评价人工肝疗效。抗凝血酶Ⅲ是肝脏合成的含丝氨酸蛋白酶抑制剂的抗凝因子,与凝血酶通过肽键结合,形成抗凝血酶Ⅲ-凝血酶复合物,使凝血酶失活。抗凝血酶Ⅲ是抗凝血系统中最重要的因子,参与调控血液凝固和纤维蛋白溶解。抗凝血酶Ⅲ的活性在DIC、严重肝病患者中降低,会导致血液净化肝素抗凝效果无法达到预期。本研究发现抗凝血酶Ⅲ活性和ACLF患者的结局相关,可以较好的预测ACLF患者的生存率。

本研究中,人工肝治疗ACLF患者30d的有效率为58.9%。基线资料中,治疗有效组和治疗无效组患者性别、年龄、TBil、ALT、TBA、Alb、PLT、Hb、肝性脑病分级没有显著差异,提示人工肝治疗的效果往往和患者基线指标没有相关性,而监测上述指标的动态变化更有临床意义。在肝衰竭发病早期,肝脏炎症反应剧烈,肝细胞坏死严重,转氨酶明显升高;在肝衰竭中晚期,患者的主要表现是胆红素、胆汁酸淤积、低蛋白血症、代谢紊乱等,而人工肝治疗的最佳时机应该在肝衰竭早中期。

单因素分析WBC、INR、抗凝血酶Ⅲ活性、MELD评分、人工肝治疗模式与人工肝疗效有关。回归分析发现,抗凝血酶Ⅲ活性是影响人工肝疗效的独立影响因素。而INR和MELD评分在患者进展至很严重的阶段才表现出较好的特异性,而抗凝血酶Ⅲ活性在肝病加重的早期即明显下降,所以抗凝血酶Ⅲ活性比INR和MELD评分能更好的预测人工肝疗效。

患者90d病死率为26.7%。单因素分析发现生存组和死亡组患者入院时的WBC、TBil、INR、抗凝血酶Ⅲ活性、MELD评分、人工肝治疗模式有显著差异。多因素分析发现TBil、INR、抗凝血酶Ⅲ活性、MELD评分、人工肝治疗模式是影响患者90d生存结局的独立影响因素。人工肝治疗模式的不同对肝衰竭患者体内炎性介质清除的效率有差异,所以临床常根据患者的病情而采取个体化治疗。本研究也发现抗凝血酶Ⅲ活性和MELD评分与患者90d病死率有关。

综上所述,抗凝血酶Ⅲ活性可以预测人工肝治疗的短期疗效,并在一定程度上预测患者短期死亡的风险。但其在ACLF患者治疗中的应用价值还需要随机、对照、多中心的大样本做进一步研究。

引证文献:

毛燕群,周学士,王霞,苏婷婷,杜合娟,过小叶,周凌霄,邱源旺.抗凝血酶Ⅲ活性与慢加急性肝衰竭患者人工肝治疗结局的相关性[J].肝脏, 2021,26(7):770-775.

导 语

慢加急性肝衰竭(ACLF)是在慢性肝病基础上,由各种诱因引起以急性黄疸加深、凝血功能障碍为主要表现的综合征,常合并多种并发症,短期病死率达40%~70%。人工肝支持系统用于肝衰竭和终末期肝病的治疗中,可以明显提高肝衰竭患者90d和5年的生存率。一项多中心研究发现人工肝治疗组患者的短期生存率显著高于常规治疗组,7d和28d的胆红素下降幅度也显著高于常规治疗组。抗凝血酶Ⅲ是肝脏合成的抗凝血系统中的重要因子,研究发现抗凝血酶Ⅲ活性可以预测急性肝衰竭的发生和肝除术后患者90d的病死率,能早期全面地反映ACLF患者肝功能损伤的程度,可一定程度上预测患者短期死亡的风险。本研究通过回顾性分析抗凝血酶Ⅲ活性与人工肝短期疗效、ACLF患者短期预后的相关性,探讨抗凝血酶Ⅲ活性在人工肝治疗中的应用价值。

01

资料与方法

研究对象

收集2012年1月1日至2019年6月30日无锡市第五人民医院感染科ICU收治的236例行人工肝治疗的ACLF患者。其中男性130例,女性106例,年龄为(49.3±13.9)岁。根据人工肝治疗30d的疗效将患者分为人工肝治疗有效组和无效组,根据ACLF患者90d生存结局分为生存组和死亡组。ACLF诊断标准参照《肝衰竭诊治指南(2018年版)》。本研究通过无锡市第五人民医院伦理委员会审核批准(无锡五院论文伦字第2020-003-1)。

治疗方案

ACLF患者予保肝退黄、促肝细胞再生等治疗,乙型肝炎相关的肝衰竭予恩替卡韦0.5mg/d或口服富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg/d抗病毒,均未使用糖皮质激素。

肝衰竭早期及中期,在患者家属签署血液净化知情同意后行人工肝治疗。

01

血浆置换(PE)治疗方案:血泵流速100~120 mL/min,血浆分离流速24mL/min,置换血浆3000mL。

02

PE联合CRRT治疗方案:PE结束后, 更换管路,继续CRRT治疗8h,使用费森尤斯AV600S净化器。血液流速200mL/min,置换液流速3000 mL/h。

03

双重血浆分子吸附(DPMAS)治疗方案:采用血浆分离器,中国健帆HA330-Ⅱ一次性使用血液灌流器,健帆BS330一次性使用血浆胆红素吸附器,血泵流速100~120mL/min,血浆分离流速24mL/min,治疗时间4h。

04

血浆透析滤过(PDF)治疗方案:采用日本旭化成EC30血浆分离器,血泵流速100~120 mL/min,置换液流速900mL/h,透析液流速800 mL/h,血浆泵流速300mL/h,5%碳酸氢钠流速80mL/h,废液泵流速2080mL/h,治疗时间7h。

治疗前后监测血生化、凝血、血常规指标。人工肝抗凝方案:普通肝素抗凝,负荷剂量20mg,追加剂量10mg/h,治疗结束前半小时停用抗凝剂,动态监测APTT指标。

抗凝血酶Ⅲ活性检测

试剂盒购自法国STAGO公司。将抗凝血酶Ⅲ活性检测试剂盒中的试剂混匀。采用通用定标血浆STA@-Unicalibrator复溶定标血浆。采集患者血浆标本无需稀释,将其装载到凝血分析仪中以检测抗凝血酶Ⅲ活性,并进行质控试验以确保试验结果的准确性和重复性。

临床疗效判断标准

①有效:临床症状和体征明显缓解;肝性脑病减轻;消化道症状显著改善;INR<1.5;血清胆红素降低;血氨降低;MELD评分下降。

②无效:临床症状未见明显减轻,TBil和INR改善不明显。

02

结果

1.ACLF患者的临床基线资料

236例行人工肝治疗的ACLF患者中,人工肝治疗后30d评估疗效,有效139例,无效97例。两组患者性别、年龄、TBil、ALT、TBA、Alb、PLT、Hb、肝性脑病分级差异无统计学意义,WBC、INR、抗凝血酶III活性、MELD评分、人工肝治疗模式在两组差异有统计学意义。见表1。根据患者病程90d的生存结局,将患者分成生存组和死亡组,生存组173例,死亡组63例,两组患者性别、年龄、ALT、TBA、Alb、Hb、PLT、肝性脑病分级差异无统计学意义,WBC、TBil、INR、抗凝血酶Ⅲ活性、MELD评分、人工肝治疗模式两组差异有统计学意义。见表2。

2.人工肝短期疗效的影响因素

分析年龄、TBil、ALT、Alb、WBC、PLT、INR、AT-Ⅲ活性、MELD评分、人工肝模式对ACLF患者人工肝疗效的影响。多因素分析结果显示AT-Ⅲ活性是影响人工肝短期疗效的独立影响因素。见表3。

3.ACLF患者90d生存结局的影响因素

多因素分析结果显示TBil、INR、AT-Ⅲ活性、MELD评分是影响患者90d生存结局的独立影响因素。见表4。

03

讨 论

上述的研究结果提示肝衰竭患者的短期生存结局也能间接评价人工肝疗效。抗凝血酶Ⅲ是肝脏合成的含丝氨酸蛋白酶抑制剂的抗凝因子,与凝血酶通过肽键结合,形成抗凝血酶Ⅲ-凝血酶复合物,使凝血酶失活。抗凝血酶Ⅲ是抗凝血系统中最重要的因子,参与调控血液凝固和纤维蛋白溶解。抗凝血酶Ⅲ的活性在DIC、严重肝病患者中降低,会导致血液净化肝素抗凝效果无法达到预期。本研究发现抗凝血酶Ⅲ活性和ACLF患者的结局相关,可以较好的预测ACLF患者的生存率。

本研究中,人工肝治疗ACLF患者30d的有效率为58.9%。基线资料中,治疗有效组和治疗无效组患者性别、年龄、TBil、ALT、TBA、Alb、PLT、Hb、肝性脑病分级没有显著差异,提示人工肝治疗的效果往往和患者基线指标没有相关性,而监测上述指标的动态变化更有临床意义。在肝衰竭发病早期,肝脏炎症反应剧烈,肝细胞坏死严重,转氨酶明显升高;在肝衰竭中晚期,患者的主要表现是胆红素、胆汁酸淤积、低蛋白血症、代谢紊乱等,而人工肝治疗的最佳时机应该在肝衰竭早中期。

单因素分析WBC、INR、抗凝血酶Ⅲ活性、MELD评分、人工肝治疗模式与人工肝疗效有关。回归分析发现,抗凝血酶Ⅲ活性是影响人工肝疗效的独立影响因素。而INR和MELD评分在患者进展至很严重的阶段才表现出较好的特异性,而抗凝血酶Ⅲ活性在肝病加重的早期即明显下降,所以抗凝血酶Ⅲ活性比INR和MELD评分能更好的预测人工肝疗效。

患者90d病死率为26.7%。单因素分析发现生存组和死亡组患者入院时的WBC、TBil、INR、抗凝血酶Ⅲ活性、MELD评分、人工肝治疗模式有显著差异。多因素分析发现TBil、INR、抗凝血酶Ⅲ活性、MELD评分、人工肝治疗模式是影响患者90d生存结局的独立影响因素。人工肝治疗模式的不同对肝衰竭患者体内炎性介质清除的效率有差异,所以临床常根据患者的病情而采取个体化治疗。本研究也发现抗凝血酶Ⅲ活性和MELD评分与患者90d病死率有关。

综上所述,抗凝血酶Ⅲ活性可以预测人工肝治疗的短期疗效,并在一定程度上预测患者短期死亡的风险。但其在ACLF患者治疗中的应用价值还需要随机、对照、多中心的大样本做进一步研究。

引证文献:

毛燕群,周学士,王霞,苏婷婷,杜合娟,过小叶,周凌霄,邱源旺.抗凝血酶Ⅲ活性与慢加急性肝衰竭患者人工肝治疗结局的相关性[J].肝脏, 2021,26(7):770-775.