【文献解读】狼疮性肺炎中DNA免疫吸附的应用价值研究

发布时间:2019-06-19

导读

系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,SLE)是一种复杂的自身免疫性疾病,以多种自身抗体为特征并通过免疫复合物等途径造成全身多系统受累。

肺是累及的主要器官之一,由于人体内肺部所包含的组织以及血管较为丰富,更容易受损。因此,大部分系统性红斑狼疮患者都伴有肺炎情况,临床表现主要为肺间质或肺泡浸润等,具有极高的病死率。

随着DNA免疫吸附治疗技术在免疫系统疾病治疗中的不断普及,治疗效果也得到了肯定,但是治疗的疾病类型主要集中于狼疮性血液系统、或者肾脏系统疾病,狼疮性肺炎的临床治疗应用较少。因此,本研究通过DNA免疫吸附配合泼尼松片、甲强龙、环磷酰胺等药物治疗狼疮性肺炎患者的效果分析,探究狼疮性肺炎患者临床治疗中DNA免疫吸附的临床应用价值。

研究

方案

患者入选标准

纳入标准

符合狼疮性肺炎的临床诊断标准,均有显著的临床症状,肺部高分辨CT检查明显可见斑片状模糊影、网状影、磨玻璃状改变等表现;

所有患者入院前1个月均未进行过任何相关治疗,未服用过任何肺部作用药物;

患者及家属均知晓此次研究,自愿参加并签署相关知情同意书。

排除标准

患者存在其他肺部疾病;

患者存在肾功能不全情况;

患者存在重要脏器质性病变情况;

患者处于妊娠期或哺乳期。

研究总例数

共收治82例狼疮性肺炎患者,分为对照组和研究组。

对照组:41例,男12例,女29例;年龄24~49岁,平均年龄(29.85±1.03)岁;患病时间5个月~15年,平均患病时间(6.9±2.3)年;系统性红斑狼疮疾病活动度评分(SLEDAI)评分为(10.26±1.03)分;

研究组:41例,男14例,女27例;年龄25~48岁,平均年龄(27.48±1.12)岁;患病时间6个月~14年,平均患病时间(6.7±2.1)年;SLEDAI评分为(10.54±1.11)分。

治疗方案

对照组:使用波尼松+甲强龙+环磷酰胺冲击进行治疗,甲强龙冲击治疗时每次1000mg,每天治疗1次,连续治疗3d,治疗后口服波尼松,每天服药1次,每次1 mg/kg,另注射环磷酰胺,每次0.75g/m²,每个月注射1次,待患者病情控制稳定后改为3个月注射1次;

研究组:在对照组治疗的基础上增加DNA免疫吸附治疗。使用的是健帆集团DNA230免疫吸附柱,治疗频率为每周1次,连续3次为1个疗程,共进行6-7次治疗,每次治疗完成之后为患者补充人血白蛋白10 g/弃浆液100 ml,同时根据患者基本情况配合相应免疫抑制治疗。

监测指标测定

①免疫指标检查以及统计方式:患者治疗完成后1d于空腹状态下抽取4ml肘静脉血,将其放置1~2 h后放置于离心机中进行离心处理,使用电化学发光法进行检测,分别检测计算IgG、IgM、IgA、ANA、抗ds-DNA以及C3指标;

②肺功能测定方式:患者治疗3个月实施高分辨CT检查,详细观测患者肺病变治疗效果,另在治疗后进行6min步行试验,分组计算平均数;

③使用肺功能仪对患者治疗后3个月肺活量(VC)进行测定,以此计算用力肺活量占预计值百分比(FVC%)、1秒用力呼吸容积占用力肺活量百分比(FEV1/FVC)以及单位肺泡容积一氧化碳弥散量占预计值百分比(DLCO/VA);

④分组统计82例患者治疗后各类治疗不良反应的发生率。

研究

结果

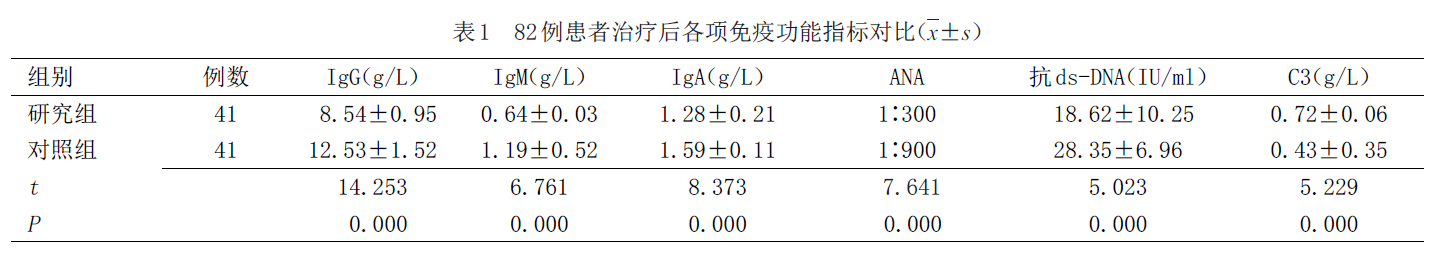

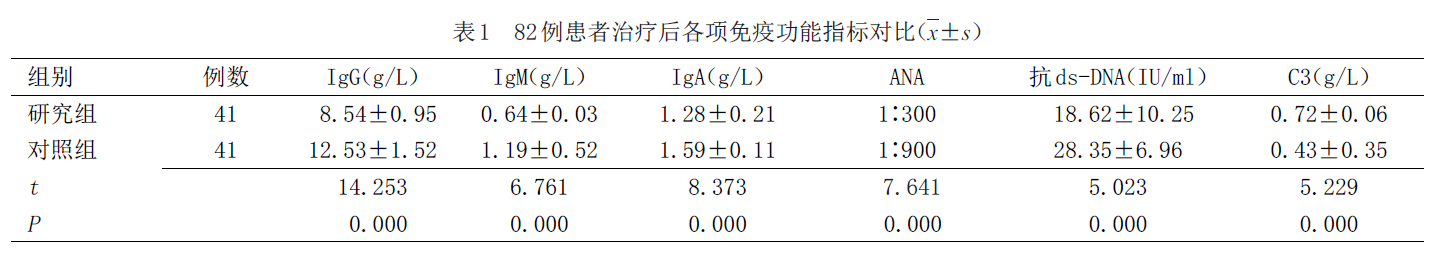

① 两组患者治疗后各项免疫功能指标对比

研究组患者治疗后IgG、IgM、IgA、ANA、抗ds-DNA以及C3指标检查结果明显好于对照组,各项指标统计结果组间比较差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

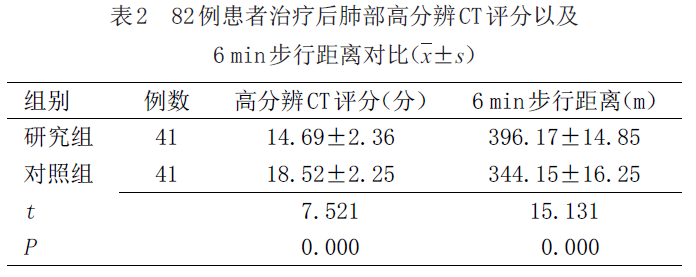

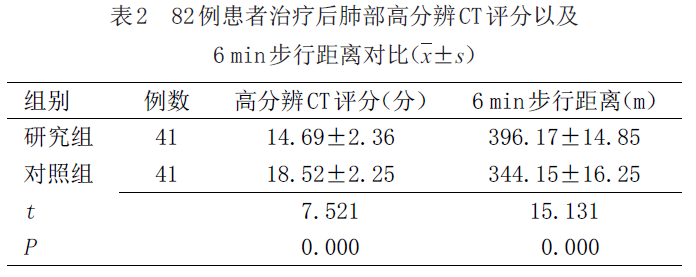

② 两组患者治疗后肺部高分辨CT评分以及6 min步行距离对比

研究组患者治疗后肺部高分辨CT评分以及6 min步行距离统计均优于对照组,组间各项数据比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

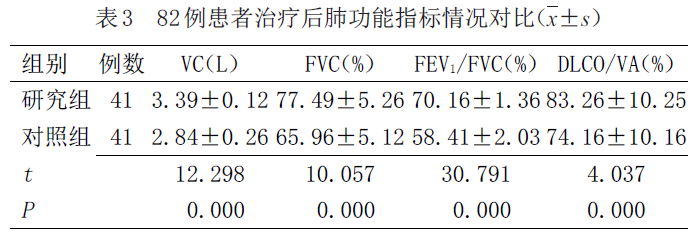

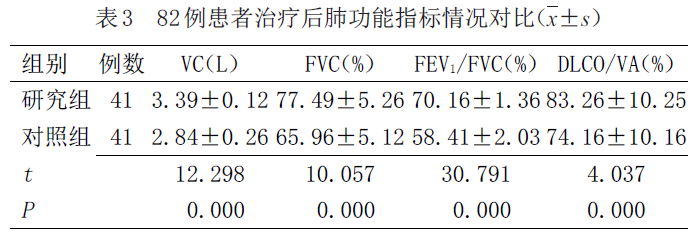

③ 两组患者治疗后肺功能指标情况对比

研究组患者治疗后VC、FVC%、FEV1/FVC以及DLCO/VA检测结果均优于对照组,组间比较差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

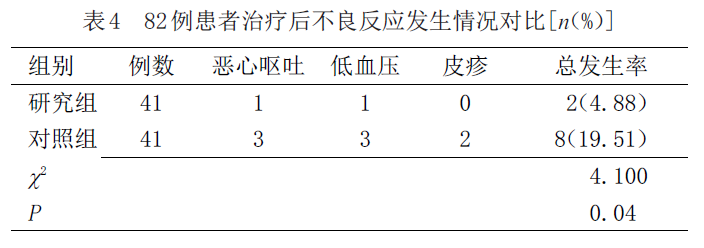

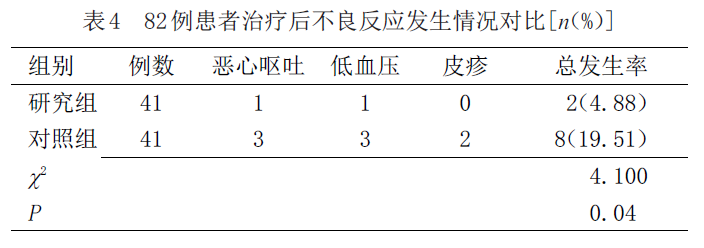

④ 两组患者治疗后不良反应发生情况对比

研究组患者治疗后恶心呕吐、低血压、皮疹的发生率明显低于对照组,组间比较差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

研究

结论

狼疮性肺炎患者治疗中实施DNA免疫吸附治疗能够有效提升免疫系统以及肺部系统功能,提升治疗效果。

讨论

狼疮性肺炎是系统性红斑狼疮患者较为明显的临床表现,临床发病率不高,但是发病速度较快,治疗难度较大,病死率较高。其发病机制较为复杂,尚未有明确的研究结果,大部分研究认为该病的发病原因与肺泡间隔免疫复合物沉积,导致补体激活,进而造成严重的肺组织破坏等有一定的关系。

它的临床表现主要有呼吸困难、咯痰、咳嗽以及低氧血症等。经影像学检察可见患者肺间质以及肺泡等组织可见病理性变化,部分患者会出现肺野弥漫性浸润。患者免疫系统、肺功能以及运动耐力等有明显下降。当前临床中针对狼疮性肺炎的治疗主要以药物治疗为主,临床治疗中常用的药物主要有环磷酰胺、丙种球蛋白等,但是临床治疗效果有限,需要进行进一步的巩固,对患者造成的不良影响较大,患者的耐受性较差。

DNA免疫吸附技术原理主要是抗原-抗体反应,是以炭化树脂为载体材料,用火棉胶包膜固定化的DNA作为SLE患者自身抗体的抗原,它具有特异性结合ANA、ds-DNA抗体及其复合物的功能,当SLE患者血液流经DNA免疫吸附柱时,其致病物质被特异性吸附而清除,从而减少自身抗体及其免疫复合物在机体内的沉积而引起的相关损害,延缓病情的发展,在狼疮性肺炎患者临床治疗中具有较高的临床应用价值,值得推广应用。

文献来源:

熊细平,代红英.狼疮性肺炎中DNA免疫吸附的应用价值研究[J].当地医学,2019,13(528):129-131.

导读

系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,SLE)是一种复杂的自身免疫性疾病,以多种自身抗体为特征并通过免疫复合物等途径造成全身多系统受累。

肺是累及的主要器官之一,由于人体内肺部所包含的组织以及血管较为丰富,更容易受损。因此,大部分系统性红斑狼疮患者都伴有肺炎情况,临床表现主要为肺间质或肺泡浸润等,具有极高的病死率。

随着DNA免疫吸附治疗技术在免疫系统疾病治疗中的不断普及,治疗效果也得到了肯定,但是治疗的疾病类型主要集中于狼疮性血液系统、或者肾脏系统疾病,狼疮性肺炎的临床治疗应用较少。因此,本研究通过DNA免疫吸附配合泼尼松片、甲强龙、环磷酰胺等药物治疗狼疮性肺炎患者的效果分析,探究狼疮性肺炎患者临床治疗中DNA免疫吸附的临床应用价值。

研究

方案

患者入选标准

纳入标准

符合狼疮性肺炎的临床诊断标准,均有显著的临床症状,肺部高分辨CT检查明显可见斑片状模糊影、网状影、磨玻璃状改变等表现;

所有患者入院前1个月均未进行过任何相关治疗,未服用过任何肺部作用药物;

患者及家属均知晓此次研究,自愿参加并签署相关知情同意书。

排除标准

患者存在其他肺部疾病;

患者存在肾功能不全情况;

患者存在重要脏器质性病变情况;

患者处于妊娠期或哺乳期。

研究总例数

共收治82例狼疮性肺炎患者,分为对照组和研究组。

对照组:41例,男12例,女29例;年龄24~49岁,平均年龄(29.85±1.03)岁;患病时间5个月~15年,平均患病时间(6.9±2.3)年;系统性红斑狼疮疾病活动度评分(SLEDAI)评分为(10.26±1.03)分;

研究组:41例,男14例,女27例;年龄25~48岁,平均年龄(27.48±1.12)岁;患病时间6个月~14年,平均患病时间(6.7±2.1)年;SLEDAI评分为(10.54±1.11)分。

治疗方案

对照组:使用波尼松+甲强龙+环磷酰胺冲击进行治疗,甲强龙冲击治疗时每次1000mg,每天治疗1次,连续治疗3d,治疗后口服波尼松,每天服药1次,每次1 mg/kg,另注射环磷酰胺,每次0.75g/m²,每个月注射1次,待患者病情控制稳定后改为3个月注射1次;

研究组:在对照组治疗的基础上增加DNA免疫吸附治疗。使用的是健帆集团DNA230免疫吸附柱,治疗频率为每周1次,连续3次为1个疗程,共进行6-7次治疗,每次治疗完成之后为患者补充人血白蛋白10 g/弃浆液100 ml,同时根据患者基本情况配合相应免疫抑制治疗。

监测指标测定

①免疫指标检查以及统计方式:患者治疗完成后1d于空腹状态下抽取4ml肘静脉血,将其放置1~2 h后放置于离心机中进行离心处理,使用电化学发光法进行检测,分别检测计算IgG、IgM、IgA、ANA、抗ds-DNA以及C3指标;

②肺功能测定方式:患者治疗3个月实施高分辨CT检查,详细观测患者肺病变治疗效果,另在治疗后进行6min步行试验,分组计算平均数;

③使用肺功能仪对患者治疗后3个月肺活量(VC)进行测定,以此计算用力肺活量占预计值百分比(FVC%)、1秒用力呼吸容积占用力肺活量百分比(FEV1/FVC)以及单位肺泡容积一氧化碳弥散量占预计值百分比(DLCO/VA);

④分组统计82例患者治疗后各类治疗不良反应的发生率。

研究

结果

① 两组患者治疗后各项免疫功能指标对比

研究组患者治疗后IgG、IgM、IgA、ANA、抗ds-DNA以及C3指标检查结果明显好于对照组,各项指标统计结果组间比较差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

② 两组患者治疗后肺部高分辨CT评分以及6 min步行距离对比

研究组患者治疗后肺部高分辨CT评分以及6 min步行距离统计均优于对照组,组间各项数据比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

③ 两组患者治疗后肺功能指标情况对比

研究组患者治疗后VC、FVC%、FEV1/FVC以及DLCO/VA检测结果均优于对照组,组间比较差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

④ 两组患者治疗后不良反应发生情况对比

研究组患者治疗后恶心呕吐、低血压、皮疹的发生率明显低于对照组,组间比较差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

研究

结论

狼疮性肺炎患者治疗中实施DNA免疫吸附治疗能够有效提升免疫系统以及肺部系统功能,提升治疗效果。

讨论

狼疮性肺炎是系统性红斑狼疮患者较为明显的临床表现,临床发病率不高,但是发病速度较快,治疗难度较大,病死率较高。其发病机制较为复杂,尚未有明确的研究结果,大部分研究认为该病的发病原因与肺泡间隔免疫复合物沉积,导致补体激活,进而造成严重的肺组织破坏等有一定的关系。

它的临床表现主要有呼吸困难、咯痰、咳嗽以及低氧血症等。经影像学检察可见患者肺间质以及肺泡等组织可见病理性变化,部分患者会出现肺野弥漫性浸润。患者免疫系统、肺功能以及运动耐力等有明显下降。当前临床中针对狼疮性肺炎的治疗主要以药物治疗为主,临床治疗中常用的药物主要有环磷酰胺、丙种球蛋白等,但是临床治疗效果有限,需要进行进一步的巩固,对患者造成的不良影响较大,患者的耐受性较差。

DNA免疫吸附技术原理主要是抗原-抗体反应,是以炭化树脂为载体材料,用火棉胶包膜固定化的DNA作为SLE患者自身抗体的抗原,它具有特异性结合ANA、ds-DNA抗体及其复合物的功能,当SLE患者血液流经DNA免疫吸附柱时,其致病物质被特异性吸附而清除,从而减少自身抗体及其免疫复合物在机体内的沉积而引起的相关损害,延缓病情的发展,在狼疮性肺炎患者临床治疗中具有较高的临床应用价值,值得推广应用。

文献来源:

熊细平,代红英.狼疮性肺炎中DNA免疫吸附的应用价值研究[J].当地医学,2019,13(528):129-131.