BS330胆红素吸附联合血浆置换救治慢加急肝衰竭患者一例

发布时间:2016-09-29

发布时间:2016-04-06

【摘要】一47岁男性患者,因“尿黄、乏力、纳差10余日,加重伴皮肤黄染5天”于2015-02-04入重庆新桥医院。诊断为“慢加急性肝衰竭”。经过3次胆红素吸附(

BS330胆红素吸附器

)和1次血浆置换治疗后患者病情好转出院,总胆红素由492.6μmol/下降至364.0μmol/L;直接胆红素由428.8μmol/L下降至317.9μmol/L。

1 临床资料

主诉:尿黄、乏力、纳差 10余日,加重伴皮肤黄染 5 天。

现病史:患者10余日前无明显诱因出现乏力、纳差、尿黄,尿色为深茶色,尿量正常。伴厌油,无发热、寒战,无头晕、头痛,无咳嗽、咳痰,无心慌、心悸、心前区压榨性疼痛,无反酸、烧心、恶心、呕吐,无腹痛、腹泻,无双下肢水肿,未予重视,未到医院就诊。5天前患者感上诉症状加重,伴全身黄染,就诊于当地私人诊所,给予输液(具体诊疗过程不详)治疗后症状无明显缓解,为求进一步诊治到重庆新桥医院就诊,门诊以“黄疸待查”收入肾内科。患者自起病以来,精神较差,睡眠可,食欲较差,小便色黄,大便正常,近期体重无明显变化。

既往史:半年前行腹腔镜下右肾切除术,术后病检提示慢性肉芽肿性炎伴干酪样坏死,考虑结核。术后给予抗痨治疗3月。其住院期间查肝炎十项提示:HBsAg>250IU/ml、HBeAg0.3s/co、HBeAb0.02s/co、HBcAb11.1s/co;乙肝病毒前S1抗原阳性,乙肝病毒前S2抗原阳性。否认“糖尿病、心脏病、高血压”等病史,否认“痢疾”等传染病史。无输血史,无食物中毒史,无药物过敏史。无毒物接触史。预防接种史不详。

体格检查:体温36.7℃,脉搏98次/分,呼吸19次/分,血压111/51mmHg 。发育正常,营养中等,肝病面容,自主体位,神志清晰,语言流利,语调正常,应答切题,检查配合。全身皮肤、巩膜重度黄染、无皮疹及皮下出血。无肝掌、蜘蛛痣及皮下结节。全身浅表淋巴结无肿大。头颅正常,心肺功能正常。腹部平坦,腹式呼吸存在,无腹壁静脉曲张,未见肠型及蠕动波,无压痛及反跳痛,未触及包块。肝脾肋下未触及,胆囊未触及,Murphy征阴性。腹部鼓音区正常,无移动性浊音。肝区叩痛,脾浊音区正常,胆囊区无叩痛。肠鸣音正常,未闻及血管杂音及摩擦音。双下肢发育正常,无畸形、水肿。

辅助检查:

尿常规:胆红素3+,红细胞16.7个/ul;

肝功:丙氨酸氨基转移酶(ALT)3225IU/L,门冬氨酸氨基转移酶(AST)3194IU/L,总蛋白(TP)63.2g/L,白蛋白(ALB)34.7g/L ,总胆红素(TBIL)492.6umol/L,直接胆红素(DBIL)428.8umol/L,碱性磷酸酶(ALP)183U/L,γ-谷氨酰基转移酶(γ-GT)76IU/L ,单胺氧化酶(MAO)21.45U/L;腹部彩超未见异常。

血常规:C-反应蛋白(CRP)5.0mg/L、白细胞(WBC)6.41*10^9/L、中性粒细胞百分比(NEUT%)65.0%、血小板(PLT)64 *10^9/L;

凝血功能:凝血酶原时间(PT)22.5sec、国际标准化比值(INR)1.89、凝血酶原活动度(PTA)32.9%、部分凝血活酶时间(APTT) 58.2sec、纤维蛋白原(FBG)1.48g/L、D-二聚体(D2-F)3.34mg/L;

降钙素原(PCT-J):1.21ng/ml;

心肌酶谱:磷酸肌酸激酶(CK)460IU/L、肌酸激酶同工酶(CK-MB)43IU/L、a-羟丁酸脱氢酶(HBDH)252IU/L、乳酸脱氢酶(LDH)413IU/L;

血糖:6.36mmol/L,电解质、血气、血沉、血氨均正常;

诊断:1.慢加急性肝衰竭

2.慢性乙型病毒性肝炎

3.重症乙肝

4.低蛋白血症

治疗过程:

1、入院后给予重症监护,半流质饮食。

2、积极给予抑酸、保肝、退黄、改善循环、抗病毒、预防肝性脑病、补液等对症支持治疗。

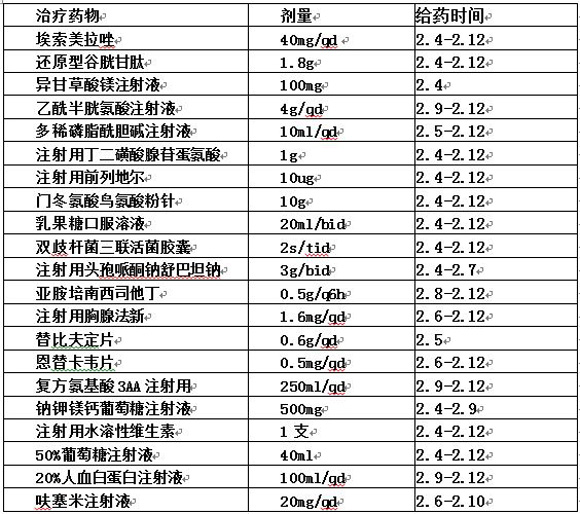

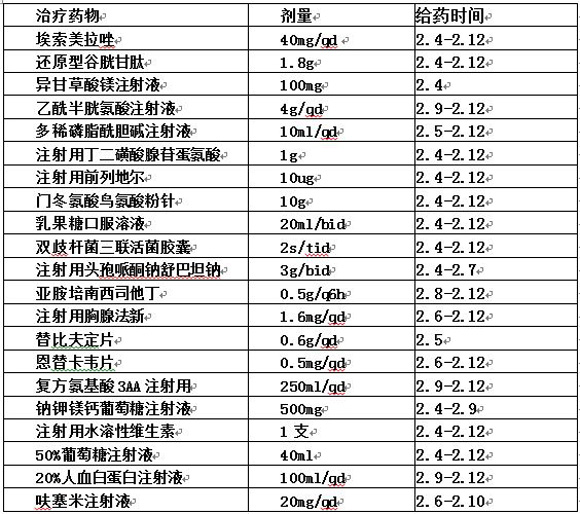

3、主要治疗药物

4、分别于2月8日给予2次胆红素吸附(

BS330胆红素吸附器

)联合1次血浆置换治疗、2月9日给予胆红素吸附治疗、2月10日给予血浆置换治疗,每次治疗时间为120-150分钟。

治疗结果:患者腹胀好转,生命体征平稳,慢性肝病面容,全身皮肤、巩膜黄染较前减轻。患者家属拒绝进一步治疗,并要求出院,出院前复查肝功:ALT 233IU/L;AST254IU/L;TP48.1g/L;ALB32.7g/L ;GLB15.4g/L;TBIL 364.0μmol/L;DBIL317.9μmol/L;TBA185.2μmol/L;PA48 mg。凝血功能:PT20.6sec ;PTA45.80%;INR1.77 ;APTT 76.9sec;TT24.3sec;FBG1.32g/L;D2-F3.73mg/LFEU 。

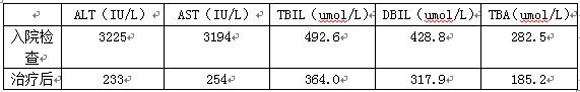

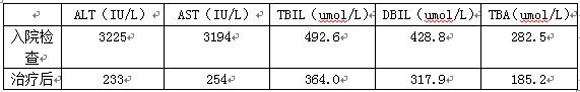

患者治疗前后肝功能对比

2 讨论

本例患者入院时症状较重,经过常规治疗效果不佳,患者入院后第二天出现“酶胆分离”症状进一步加重。考虑患者预后可能不佳,所以采取胆红素吸附联合血浆置换等人工肝治疗模式。整个

人工肝

治疗过程中患者胆红素出现反弹,提示患者的病情急性期仍然持续,肝功能恢复情况不佳,同时为了纠正患者低蛋白血症及改善凝血,所以采用血浆置换补充新鲜血浆。经过上述疗程后患者病情稳定,肝功能改善。

慢加急性肝衰竭的患者肝脏的再生能力仍然存在,而一般的药物等治疗往往不能在短时间内给其提供一个良好的再生环境,可能导致疾病进一步恶化而危及生命。胆红素吸附可以快速降低胆红素,阻止肝细胞进一步坏死,联合血浆置换可以为其提供良好的再生内环境,从而逆转整个疾病进程。整个治疗过程中无不良反应,患者血白蛋白和血细胞无明显影响,胆红素吸附联合血浆置换是一种安全有效的治疗模式,值得临床推广。

(来源 重庆新桥医院)

【摘要】一47岁男性患者,因“尿黄、乏力、纳差10余日,加重伴皮肤黄染5天”于2015-02-04入重庆新桥医院。诊断为“慢加急性肝衰竭”。经过3次胆红素吸附(

BS330胆红素吸附器

)和1次血浆置换治疗后患者病情好转出院,总胆红素由492.6μmol/下降至364.0μmol/L;直接胆红素由428.8μmol/L下降至317.9μmol/L。

1 临床资料

主诉:尿黄、乏力、纳差 10余日,加重伴皮肤黄染 5 天。

现病史:患者10余日前无明显诱因出现乏力、纳差、尿黄,尿色为深茶色,尿量正常。伴厌油,无发热、寒战,无头晕、头痛,无咳嗽、咳痰,无心慌、心悸、心前区压榨性疼痛,无反酸、烧心、恶心、呕吐,无腹痛、腹泻,无双下肢水肿,未予重视,未到医院就诊。5天前患者感上诉症状加重,伴全身黄染,就诊于当地私人诊所,给予输液(具体诊疗过程不详)治疗后症状无明显缓解,为求进一步诊治到重庆新桥医院就诊,门诊以“黄疸待查”收入肾内科。患者自起病以来,精神较差,睡眠可,食欲较差,小便色黄,大便正常,近期体重无明显变化。

既往史:半年前行腹腔镜下右肾切除术,术后病检提示慢性肉芽肿性炎伴干酪样坏死,考虑结核。术后给予抗痨治疗3月。其住院期间查肝炎十项提示:HBsAg>250IU/ml、HBeAg0.3s/co、HBeAb0.02s/co、HBcAb11.1s/co;乙肝病毒前S1抗原阳性,乙肝病毒前S2抗原阳性。否认“糖尿病、心脏病、高血压”等病史,否认“痢疾”等传染病史。无输血史,无食物中毒史,无药物过敏史。无毒物接触史。预防接种史不详。

体格检查:体温36.7℃,脉搏98次/分,呼吸19次/分,血压111/51mmHg 。发育正常,营养中等,肝病面容,自主体位,神志清晰,语言流利,语调正常,应答切题,检查配合。全身皮肤、巩膜重度黄染、无皮疹及皮下出血。无肝掌、蜘蛛痣及皮下结节。全身浅表淋巴结无肿大。头颅正常,心肺功能正常。腹部平坦,腹式呼吸存在,无腹壁静脉曲张,未见肠型及蠕动波,无压痛及反跳痛,未触及包块。肝脾肋下未触及,胆囊未触及,Murphy征阴性。腹部鼓音区正常,无移动性浊音。肝区叩痛,脾浊音区正常,胆囊区无叩痛。肠鸣音正常,未闻及血管杂音及摩擦音。双下肢发育正常,无畸形、水肿。

辅助检查:

尿常规:胆红素3+,红细胞16.7个/ul;

肝功:丙氨酸氨基转移酶(ALT)3225IU/L,门冬氨酸氨基转移酶(AST)3194IU/L,总蛋白(TP)63.2g/L,白蛋白(ALB)34.7g/L ,总胆红素(TBIL)492.6umol/L,直接胆红素(DBIL)428.8umol/L,碱性磷酸酶(ALP)183U/L,γ-谷氨酰基转移酶(γ-GT)76IU/L ,单胺氧化酶(MAO)21.45U/L;腹部彩超未见异常。

血常规:C-反应蛋白(CRP)5.0mg/L、白细胞(WBC)6.41*10^9/L、中性粒细胞百分比(NEUT%)65.0%、血小板(PLT)64 *10^9/L;

凝血功能:凝血酶原时间(PT)22.5sec、国际标准化比值(INR)1.89、凝血酶原活动度(PTA)32.9%、部分凝血活酶时间(APTT) 58.2sec、纤维蛋白原(FBG)1.48g/L、D-二聚体(D2-F)3.34mg/L;

降钙素原(PCT-J):1.21ng/ml;

心肌酶谱:磷酸肌酸激酶(CK)460IU/L、肌酸激酶同工酶(CK-MB)43IU/L、a-羟丁酸脱氢酶(HBDH)252IU/L、乳酸脱氢酶(LDH)413IU/L;

血糖:6.36mmol/L,电解质、血气、血沉、血氨均正常;

诊断:1.慢加急性肝衰竭

2.慢性乙型病毒性肝炎

3.重症乙肝

4.低蛋白血症

治疗过程:

1、入院后给予重症监护,半流质饮食。

2、积极给予抑酸、保肝、退黄、改善循环、抗病毒、预防肝性脑病、补液等对症支持治疗。

3、主要治疗药物

4、分别于2月8日给予2次胆红素吸附(

BS330胆红素吸附器

)联合1次血浆置换治疗、2月9日给予胆红素吸附治疗、2月10日给予血浆置换治疗,每次治疗时间为120-150分钟。

治疗结果:患者腹胀好转,生命体征平稳,慢性肝病面容,全身皮肤、巩膜黄染较前减轻。患者家属拒绝进一步治疗,并要求出院,出院前复查肝功:ALT 233IU/L;AST254IU/L;TP48.1g/L;ALB32.7g/L ;GLB15.4g/L;TBIL 364.0μmol/L;DBIL317.9μmol/L;TBA185.2μmol/L;PA48 mg。凝血功能:PT20.6sec ;PTA45.80%;INR1.77 ;APTT 76.9sec;TT24.3sec;FBG1.32g/L;D2-F3.73mg/LFEU 。

患者治疗前后肝功能对比

2 讨论

本例患者入院时症状较重,经过常规治疗效果不佳,患者入院后第二天出现“酶胆分离”症状进一步加重。考虑患者预后可能不佳,所以采取胆红素吸附联合血浆置换等人工肝治疗模式。整个

人工肝

治疗过程中患者胆红素出现反弹,提示患者的病情急性期仍然持续,肝功能恢复情况不佳,同时为了纠正患者低蛋白血症及改善凝血,所以采用血浆置换补充新鲜血浆。经过上述疗程后患者病情稳定,肝功能改善。

慢加急性肝衰竭的患者肝脏的再生能力仍然存在,而一般的药物等治疗往往不能在短时间内给其提供一个良好的再生环境,可能导致疾病进一步恶化而危及生命。胆红素吸附可以快速降低胆红素,阻止肝细胞进一步坏死,联合血浆置换可以为其提供良好的再生内环境,从而逆转整个疾病进程。整个治疗过程中无不良反应,患者血白蛋白和血细胞无明显影响,胆红素吸附联合血浆置换是一种安全有效的治疗模式,值得临床推广。

(来源 重庆新桥医院)